代寫廣告媒體學碩士論文范文:解困新聞學視域下災難報道思考(2013-2023)

本文是一篇廣告媒體學碩士論文,本文運用了內容分析法對災難題材中解困式報道的發展情況進行了梳理,又利用比較研究法對國內外解困式報道以及傳統報道和解困式報道之間的差異進行了比較分析,了解到目前我國解困式報道仍然存在解困鏈條不完整、解困方案籠統等問題。

第一章緒論

1.1研究目的和意義

近年來,地震、洪澇、干旱、海嘯、火災、戰爭等災難紛至沓來,剛剛過去的2023年,涿州洪水、甘肅積石山地震等災害給人民的生產生活帶來巨大威脅,造成難以估量的財產損失,給社會生活帶來不安定因素。最重要的是,每當此類災難發生,就有一個個鮮活的生命離開。

目前,在國內災害救援以及災后重建領域方面仍面臨許多有待解決的社會問題,比如:中小型的災害無人關注,缺少救災資源;災害救援專業從業者稀缺;災后重建與貧困問題交織;導致大災的“結構性原因”不被重視;農村等“弱勢地區”在遭災時面臨更加嚴峻的救援以重建問題。

而且,宏觀環境正在變得越來越“烏卡”——世界正在變得更加模糊、不確定。極端高溫、疫病反復、環境污染等問題正在困擾我們,只是針對災害進行現狀報道的傳統新聞使很多讀者變得悲觀。

和傳統報道方式不同的是,解困式報道不僅關心問題,也關心問題的解困方案,這種報道模式為公眾提供有洞見的、具有可行性的建議,以求推動社會進步,近年來這種報道模式在全球范圍內被采用。

在此背景下,如何轉變傳統新聞報道的思維,成為各大媒體應該思考的問題。因此本文從解困新聞學的視角出發選取2013年至2023年《南方周末》中的地震報道為樣本,對我國災難性新聞報道進行研究,試圖對此類報道未來的發展進行一種可能性探討。

1.2文獻綜述

1.2.1解困新聞學研究

以“解困新聞學”為關鍵詞在知網上進行搜索可以看到,知網總庫收錄中文學術期刊和學位論文共計25篇,其中學術期刊為15篇,主要研究內容為解困新聞學的概念界定、發展背景和實踐探索,最早的一篇文獻中,宋士方以解困新聞學的視角對“馬航失聯”事件的報道優化進行了探析。學位論文共計10篇,主要聚焦在用解困新聞學的理論對我國疫情、空難等領域的事件進行解讀。總的來說,國內目前關于解困新聞學的研究較少,仍處于起步階段。由于解困新聞學發源于美國,國際上對解困新聞學的研究歷史悠久且不斷發展,涵蓋了災害響應的各個方面。研究重點在于災害風險減少策略以及包括政府、非政府組織和社區在內的不同利益相關者在減輕和管理災害中的作用。學術探討包括了解災害風險溝通的有效性,分析人道主義組織在協調災害救援工作中的角色。越來越多的研究強調利用技術改善數據傳播,加強決策者和公眾之間的溝通交流。

1.2.2災難報道研究

對國內外相關研究進行梳理可以發現,目前國內外對其研究可以從三個方面展開敘述。一是媒體對災難報道的敘事特征。連水仙通過對比《人民日報》和《南方周末》中有關汶川地震的報道內容,運用框架理論研究高中低層次指標,總結其框架特征并解釋內在形成原因。①李靜等人從“符號矩陣”視角對《南方周末》在汶川大地震中做出的系列報道——“汶川九歌”進行了分析,探索重大災難行報道中人“死”而“被銘記”的儀式鏈條。

第二章關于解困新聞學的研究

2.1解困新聞學研究現狀國外研究現狀

2008年伯恩斯坦創建了探礦者網站(Dowser Media),2013年伯恩斯坦與另外幾名記者建立了“解困新聞學網絡”(The Solution Journalism Network,SJN)以進一步推廣解困新聞學的理念。

解困新聞學在近年得到了關注,但實際上“解困”的相關概念在上世紀就有所提及。Benesch在《哥倫比亞新聞評論》的一篇文章里記錄了解困新聞學的興起,包括《洛杉磯時報》、《紐約時報》、圣地亞哥聯合論壇報在內的報紙、《國家報》等雜志以及ABC新聞的《今晚世界新聞》等廣播節目都發表了突出社會問題可能解決方案的報道,她在文章中稱其為“不只是指出錯誤,而且提出正確的可以成功解決社會問題的嘗試的報道”①。不久之后,這種實踐第一次在學術期刊中被提到,Davies(1999)將解決方案新聞定義為“對負面新聞后果的處理”。他說,這種做法并不否認負面新聞的價值;他只是簡單地辯稱,與其無休止地報告失敗(讓其他人來解決),有時事情會解決。②在之后,學界關于解困新聞學的研究逐漸減少。直到2010年,《紐約時報》的《Fixes》系列開始重新探索在研究報道中如何呈現社會問題的解決方案。解困新聞學作為一種特殊的新聞實踐直到最近才在學術文獻中被提及,發表這一主題的學術文章有所增加,部分原因是由于2013年SJN組織的創立。

2.2解困新聞學、建設性新聞和公共新聞聯系與區別

解困新聞學、建設性新聞學和公共新聞學都是現代新聞實踐中旨在解決傳統新聞報道中存在問題的方法論。雖然它們有共同的目標,即提升新聞報道的社會價值和公眾參與,但它們在理念、方法和重點上各有側重。我國學者蔡雯對三者的發展歷程和異同進行了辨析。其中,對“公共新聞”的研究可溯源到20世紀末期,來自美國各大學的學者如紐約大學新聞學系主任杰伊·羅森(Jay Rosen)、伊利諾伊大學的克里夫德·克里斯蒂(Clifford Christians)等人以及各地方新聞工作者參與了“公共新聞運動”,并在這一時期發表了大量的文章。②紐約大學教授杰伊·羅森對“公共新聞”的定義是:“新聞工作者在傳遞新聞信息之外,還應當告訴公眾如何應對社會問題,幫助人們找到解決問題的途徑,提高公眾在社會生活中的行動力。”

“建設性新聞”和“解困新聞”則興起于本世紀初,與公共新聞的出現僅相差十余年。公共新聞學著重于促進公眾對社會重要議題的討論和參與。它認為新聞媒體應該作為公民對話和社會交流的平臺,幫助公眾理解復雜問題,促進不同觀點和利益的交流。公共新聞學強調的是新聞的社會責任和公共參與的重要性,而不僅僅是作為信息的傳遞者。建設性新聞學(也稱積極新聞學)注重于報道能夠激發社會正面變化的新聞故事。這種方法論鼓勵新聞工作者尋找和報道那些能夠啟發讀者、聽眾和觀眾的希望、積極性和解決方案的故事。它的目標是通過報道具有建設性的內容,促進社會的積極進步和個體的正面心態。解困新聞學強調新聞報道應該幫助公眾理解和解決復雜的社會問題。它倡導新聞不僅要報導問題,還要深入探討可能的解決方案,從而激發公眾參與和積極對策。解困新聞學試圖突破傳統新聞報道重點關注負面事件的局限,向公眾展示問題的各種可能解決途徑。三者在新聞理念和操作上有較多相似之處,比如三者的行動主體都由記者、新聞教育工作者、研究人員組成,社會公眾則是新聞傳播過程中重要的參與者和社會議題的實踐者。其次,其最終所要達成的目標相近。三者都關注社會議題,以促進公眾交流、行動,提供問題的解決方案為導向。在新聞的傳播策略上,三者都是由新聞機構聚焦社會議題來策劃報道,鏈接社會公益組織、高校等機構開展活動,以求得問題的良好解決。

第三章 災難性新聞報道中解困內容分析 ............................. 17

3.1 媒體選擇與說明 ........................................... 17

3.2 報道內容選擇 ........................................ 18

3.3 研究時間段的選擇 ..................................... 19

第四章 解困式報道比較分析 ................................... 49

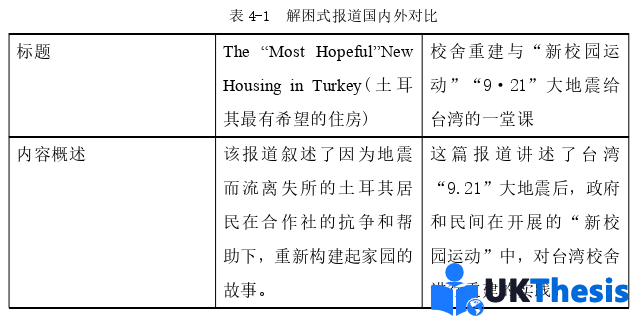

4.1 國內解困式報道與國外解困式報道的差異 ................................ 49

4.2 解困式報道與非解困式報道的聯系與區別 ................................ 51

第五章 解困新聞學視角下災難報道的問題與解法 ............................ 55

5.1 解困新聞學視域下災難報道呈現問題分析 ................................ 55

5.1.1 解困鏈條不完整,報道數量逐級減少 ..................................... 55

5.1.2 解困過程籠統,內容懸浮 ..................................... 56

第五章解困新聞學視角下災難報道的問題與解法

5.1解困新聞學視域下災難報道呈現問題分析

5.1.1解困鏈條不完整,報道數量逐級減少

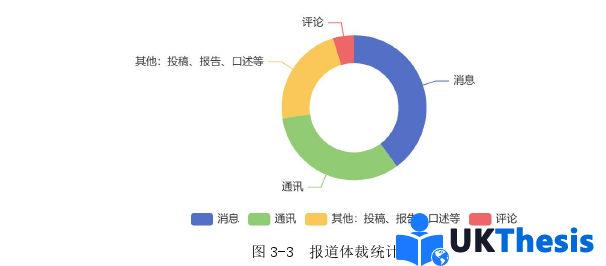

從分析樣本來看,在318篇地震報道樣本中,大約三分之一的報道停留于闡述問題成因這一階段,提出解困方案的報道僅有16.6%,到解困結果類目這一環,則只有9.6%的報道有呈現方案的解決效果。從這一結果可知,在這條解困報道傳遞鏈條上,從意識到執行再到效果,報道數量呈逐級減少的趨勢,說明解困的執行層面弱于解困意識層面。分析原因有以下幾點:

1.呈現解困方案的探索對于記者而言相對要求較高,需要記者對報道內容有較為深刻的理解,并查閱大量資料。另外,新聞文化和觀念上的障礙:傳統新聞報道傾向于關注問題、沖突和負面事件,因為這些內容更容易吸引觀眾的注意。解困式報道的積極、建設性的角度可能不符合某些媒體機構和新聞工作者的傳統觀念。

2.迫切性與資源分配:災難發生時,迫切性是首要考慮的問題。媒體需要迅速報道災害的規模、影響以及緊急救援信息,這意味著在災難初始階段,資源主要被分配給即時報道,而不是深入探討解決方案。等到可以著手解困式報道時,資源和公眾的關注可能已經減少。

3.資金和投資:開展深入的解困式報道需要資金投入,尤其是那些涉及到科學研究、技術開發或社會工程項目的報道。在資源有限的情況下,尋找資金支持解困式報道可以是一大挑戰。

4.復雜性和不確定性:災難和其后果的復雜性意味著解決方案可能不是立即顯而易見的,需要時間來研究和驗證。此外,解決方案的效果可能會受到不確定因素的影響,比如氣候變化引發的災害就有很多未知數。

結語

近些年來,全球災難的發生頻率呈現上升趨勢,這與氣候變化、環境退化、人口增長和城市化等因素密切相關。根據中華人民共和國應急管理部發布的數據,2022年中國自然災害以洪澇、干旱、風雹、地震和地質災害為主。全年各種自然災害共造成1.12億人次受災,因災死亡失蹤554人,直接經濟損失2386.5億元。

災難的頻發給人民生命和財產安全帶來極大損失,也對我國應急管理能力提出更高的要求。在災難事件中,新聞媒體從來都是必不可少的一環,災難發生后由媒體第一事件將消息傳播出去,在后續的救援過程中也少不了媒體的發聲。但是進入新媒體時代,大眾擁有了發聲權,災難現場的最新消息往往是由網民上傳至自媒體,傳統媒體的一部分功能被取代。不過,爆炸性的信息傳播也使公眾陷入新的困境,除了老生常談的信息質量問題外,在災難事件中,還容易出現負面消息過載的情況,當公眾接受過多消極悲觀的災難信息就容易陷入無力之中,卻無益于問題的解決。此外,災難事件也可以暴露出許多問題,尤其是在地震這種大型的災難面前,建筑質量不達標、公益救援混亂、震前檢測流程不科學等問題頻頻出現。災難的發生給國家帶來慘痛的教訓,溫家寶總理曾說:“多難興邦”,只有從教訓中吸取經驗才能減少下一次災難的損失。

參考文獻(略)