代寫廣告媒體學論文范本:一般攻擊模型視角下微博“樹洞”中語言暴力現象及影響因素思考

本文是一篇廣告媒體學論文,筆者通過對微博樹洞賬號的投稿信息、評論與轉發區的暴力語言進行調研,結合網絡暴力相關研究,確定了憤怒情緒易感度、憤怒反芻、集體道德推脫作為微博樹洞內網絡語言暴力的影響因素,并引入情緒感染理論與一般攻擊模型,對研究結果進行解釋與討論。

一、緒論

(一)研究背景

互聯網“樹洞”是“在互聯網上傾訴不能說的秘密且不用擔心被泄露的地方”的媒介化隱喻,是人們通過互聯網技術實現信息共享、建立關系網絡的社會文化現象發生的虛擬場所。自2018年起,微博平臺就掀起了“樹洞”熱潮,經過近五年的發展,微博樹洞已然從最初的“負面情感收集器”逐漸發展成參與人群廣泛、圈層劃分明確、互動話題多樣的線上意見交流、情感宣泄空間。其中,新浪微博平臺的各類“樹洞”賬號已經成為互動人數最多、輻射人群最廣的代表性互聯網樹洞類型之一。

但值得注意的是,互聯網樹洞并不是寧靜安詳的網絡凈土。有時,樹洞中的宣泄帶來的不是安慰與共鳴,而可能招致對立、謾罵甚至網絡言語暴力,這些無法理解與共情的負向反饋對投稿者而言無疑是二次傷害。2022年7月,一位名為“依奈”的18歲少女在微博樹洞“@康帕斯隔空喊話BOT復活版”中經歷了持續三個月的網絡暴力后不堪其擾,終究選擇結束自己的生命。以“隔空喊話BOT”為代表的微博樹洞是亞文化圈層樹洞的具體形式之一,一般用于發布吐槽、發泄和掛人內容。隨著各類微博樹洞的興起與發展,同時在互聯網亞文化社區匿名性、群體性、封閉性的多重保護之下,微博樹洞的投稿內容變得百無禁忌,甚至發展出單純的負面情緒發泄和針對他人的網絡暴力,一些專門接收戾氣投稿的微博樹洞隨之出現。這些專門接收負面情緒發泄等戾氣類投稿并發布的微博樹洞賬號也被稱作互聯網“廁所”。互聯網“廁所”中允許使用污言穢語發泄辱罵的特性使之極易成為網絡語言暴力的溫床,久而久之會對每一位使用者產生情緒上、精神上甚至肉體上的傷害。

(二)研究意義

1.理論意義

以往研究多將情緒易感度、集體道德推脫、憤怒反芻與情緒感染理論應用于線下情境中,即把現實生活的實際因素作為情緒易感度、集體道德推脫與憤怒反芻的觸發環境,較少探討三者在互聯網環境中的觸發機制。本研究將憤怒情緒易感度、集體道德推脫與憤怒反芻引入具體的互聯網社交媒體匿名情境中,應用一般攻擊模型與情緒感染理論,豐富了理論的應用情境,研究成果也可以作為理論模型的補充。

2.現實意義

一方面,微博樹洞作為具有廣泛受眾的重要互聯網匿名社交形式之一,針對其的研究卻一直流于表面,極少深挖投稿者、接收者的情緒響應、心理機制,以及投稿后所引發的后續影響。另一方面,隨著互聯網的發展,網絡平臺與應用變得多樣,網絡暴力也擁有更多樣的發生環境與特征,但國內關于網絡暴力的研究并未根據具體媒介進行細分與深入探究。本研究聚焦微博樹洞中的語言暴力現象,深入探究網絡語言暴力行為在微博樹洞這一特殊社交媒體空間的成因及個體的心理機制,對網絡語言暴力行為的遏制、社交媒體空間的凈化及社交媒體用戶的心理健康都有較大的積極意義。

二、文獻綜述與基礎理論

(一)互聯網“樹洞”相關研究

1.互聯網“樹洞”媒介化發展史

“樹洞”原指樹木由于蟲蛀或機械損傷等原因,在樹干部分形成空洞甚至空心的現象,現也用于指代現實中或網絡上供人袒露心事的隱秘之地。“樹洞”這一表述源于南斯拉夫的一則名為《皇帝長了驢耳朵》的童話故事。故事中小學徒因為知道了“皇帝長著一對驢耳朵”這一秘密而苦惱不已,只能挖了個地洞進行傾吐,不想多年后這個埋藏著秘密的地洞中竟長出了一棵樹,樹的枝條做成的哨子可以吹出“皇帝長了驢耳朵”的聲音。故事中這個埋藏秘密心事的“地洞”就是“樹洞”的由來,久而久之,“樹洞”也演化成了傾吐不便告知他人之隱秘心事的“安全地帶”的文化與媒介象征。

廣義的“樹洞”作為傳播媒介的實踐的歷史源遠流長。早在1930年,天津《大公報》的副刊《摩登》就開始刊載青年群體訴說“苦悶煩惱”的投稿,編者會在投稿后加以評論,為投稿人提出建議、排憂解難(張毅,2021)。近現代以來,許多報刊雜志等大眾紙質媒介增設“讀者來信”板塊,鼓勵讀者將自身見聞、生活煩惱、意見建議等投稿至專有欄目,使媒體更“接地氣”,增強報紙的趣味性的同時提高媒體與讀者的互動水平。各地無線廣播平臺也推出了閱讀聽眾情感來信并給出建議的欄目,如北京廣播電臺的《都市夜心情》、山西文藝廣播電臺的《傾訴》欄目等。如今,傳統的紙質與無線廣播電臺的“情感樹洞”仍是普通人實現情感交流、獲取情感建議的渠道之一。

(二)網絡語言暴力相關研究

1.網絡暴力的定義與影響因素

在《辭海》中,“暴力”一詞的闡釋是“泛指侵害他人人身、財產等權利的強暴行為”,也就是使用激烈或強制力量故意侵犯或傷害他人的行為,具體可分為物理及心理兩種形式。隨著互聯網的發展,暴力行為也不僅局限于線下形式,而是將陣地擴張至互聯網空間中,延伸成為“網絡暴力”。姜方炳(2011)認為,網絡暴力是“網絡技術風險和網下社會風險經過網絡主體行為的交互行動發生交疊,繼而可能時當事人的名譽權、隱私權和人格權益受損的一系列網絡失范行為”。網絡暴力行為既可能由于個人的失范行為導致,也可能由整個群體的同一信念而共同導致。Belsey(2007)將網絡暴力定義為“個人或組織惡意使用信息和通信技術反復威脅他人”的行為。互聯網使用者利用虛擬社會手段制造輿論,對事件當事人進行道德審判、言語攻擊,甚至使用“人肉搜索”暴露其隱私,傷害了當事人的基本人權,對其現實生活產生諸多負面影響(周云倩,張丹,2024)。但值得注意的是,網絡暴力并不能單純地被視為現實暴力在互聯網上的復刻,網絡暴力由于帶有客體的多樣性和不確定性、隱蔽性和公然性、超時空性和強擴散性的特征,其危害程度與現實中的暴力行為有很大的不同,相較而言網絡暴力表現形式更為多樣、欺負可以一定范圍地超越時空限制,欺負的后果更嚴重、影響更深遠(李醒東等,2010)。

國內外對網絡暴力的影響因素進行了廣泛而深入的探索,主要可分為人口學變量因素、環境因素和心理因素三大類。

三、模型結構與研究設計 ............................ 18

(一)研究模型 ......................................... 18

(二)研究問題與研究假設 ..................... 18

四、數據分析與統計 ................................ 23

(一)描述性統計分析 ............................. 23

(二)變量基本特征統計 ................................. 23

五、研究結論與展望 ........................ 36

(一)研究結論與討論 ............................. 36

(二)對策與建議 ..................................... 40

四、數據分析與統計

(一)描述性統計分析

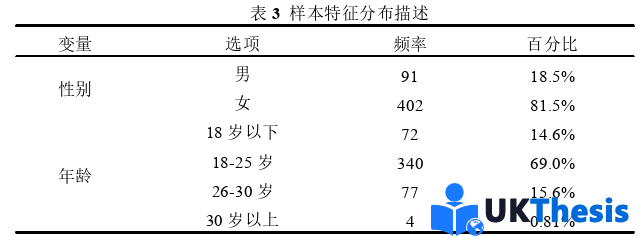

本研究從性別與年齡兩方面入手,對參與問卷調查的人員進行描述性統計分析。分析結果如下表。

在參與問卷調查的493名微博樹洞賬號關注者中,男性共91名,占比18.5%;女性共402名,占比81.5%。由于部分微博樹洞賬號具有性別限制的屬性,即有限制男性用戶投稿的要求,故參與本次研究的男性使用者較少。在參與問卷調查的微博樹洞賬號關注者的年齡方面,18-25歲的參與者最多,為340名,占比69.0%;30歲以上年齡層的參與人數最少,僅有4人,占比0.81%。由于微博樹洞賬號出現時間較晚,且部分樹洞賬號帶有明顯的亞文化特征,因而關注者年齡相對而言較小;而調查中涉及的部分情感類樹洞的投稿限制帶有性別傾向,例如一些僅允許女性投稿的樹洞等,導致該樣本在性別、年齡方面數量差距較大。為了結果的準確性,本研究將不把性別和年齡作為控制變量運用到后續計算中。

五、研究結論與展望

(一)研究結論與討論

本研究通過量化研究和質化研究相結合的方式,從使用者的人格特質和微博樹洞賬號的網絡環境因素兩個方面調查了微博樹洞內網絡語言暴力發生的特征和影響因素。研究結果顯示,憤怒情緒易感度、憤怒反芻、集體道德推脫均能顯著正向預測網絡語言暴力行為;憤怒反芻在憤怒情緒易感度和網絡語言暴力之間起中間作用;集體道德推脫在憤怒反芻和網絡語言暴力之間起正向調節作用。四個變量構成的有調節的中介模型成立。其次,本研究通過半結構化訪談的形式,對微博樹洞賬號中語言暴力的產生和發酵過程的影響因素進行深入調查,總結出以下結果:感知匿名性、群體性與對暴力語言的認可為微博樹洞中的語言暴力提供了發源的土壤。微博樹洞投稿中的憤怒投稿信息與戾氣性語言觸發了使用者的憤怒情緒,使其反復想起自身的不美好經歷,在憤怒反芻的作用下怒氣反復累積,并選擇了攻擊性語言的輸出形式。在微博樹洞群體性的作用及暴力合理化的作用下,眾多攻擊性語言的發酵最終發展成了聲勢浩大的網絡語言暴力。

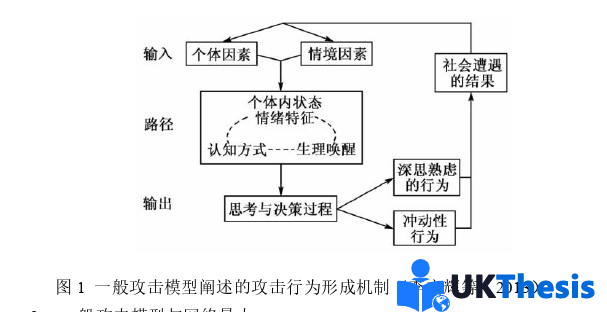

本研究選用一般攻擊模型理論來解釋微博樹洞中網絡語言暴力的形成及影響因素。一般攻擊模型提出了攻擊行為的動態發生過程,認為攻擊行為在個體內部的產生包括三個關鍵的階段,即“個體和情境因素的輸入”、“個體內部狀態”和“判斷和評價”。其中,個體內部狀態在輸入的情境與個體因素同最終的輸出反應間具有核心性的調節作用(李文輝等,2013)。結合問卷調查及半結構化訪談的結果,本研究對提出的研究問題進行如下討論與解答。

參考文獻(略)