代寫醫學類碩士論文選題:兒童發育性髖關節發育不良閉合復位質量與早期預后相關因素探討

本文是一篇醫學類碩士論文,本研究采用回顧性病例對照設計,納入2020年12月-2022年12月西安交通大學附屬紅會醫院兒童骨病醫院確診為發育性髖關節發育不良且接受過至少一次髖關節造影閉合復位石膏固定治療的患兒資料。

1 研究內容與方法

1.1 納入與排除標準

本研究回顧性收集了2020年12月至2022年12月期間,在西安市紅會醫院兒童骨病醫院接受至少一次髖關節造影及閉合石膏復位固定術的發育性髖關節發育不良患者的臨床數據。該研究的實施已獲得西安交通大學附屬紅會醫院倫理委員會的批準,批準編號為20241022。

納入標準如下:①早期Pavlik吊帶治療失敗或6-18月齡發育性髖關節發育不良患者;②至少一次髖關節造影及閉合石膏復位固定術的發育性髖關節發育不良患者;③術中使用關節造影術并且留存了造影X線片的影像資料;④至少一年隨訪。

排除標準:①術中或術后早期明確判定為復位失敗的病例;②神經源性、綜合征或其他特定因素所導致的DDH病例;③采用切開復位手術治療的DDH病例;④術中獲取的造影片資料不完整,或影像清晰度不足;⑤造影片體位擺放不當,即雙側閉孔直徑比值超出0.56至1.8范圍[18]。

1.2 研究對象

經過醫院倫理委員會批準后,根據上述納入和排除標準,在研究期間共計43例患兒采取閉合復位石膏固定術治療(5例行內收肌松解,1例后續截骨矯形)。其中5例隨訪資料丟失或未復查,14例隨訪時間未超過1年,最終納入患兒24例,在本研究中,女性患者占據多數,共有19例,而男性患者為5例。單側發病的個體有11例,其中左側7例、右側4例;雙側發病的患者則有13例,總計涉及37個受影響的髖關節。其中,因圖像清晰度不足而排除1例,故最終納入分析的樣本量為36個髖關節。患者初次接受閉合復位手術的年齡平均值為(11.29±6.20)月,平均隨訪時間為(16.17±3.66)月。復位后2天內通過髖關節MRI確認復位質量。

在研究期間,我們共執行了32次閉合復位石膏固定術,其中6例患者接受了2次手術,1例患者接受了3次手術,而其余17例患者則各接受了1次手術。總計64個髖關節的造影X線片及MRI影像學資料,排除了18個由于造影或MRI影像質量不佳而無法清晰辨識的髖關節圖像,最終納入了47個髖關節的造影X線片及MRI圖像分析。

2 結果

2.1 FTD與股骨頭直徑比值指標在造影和MRI中的一致性

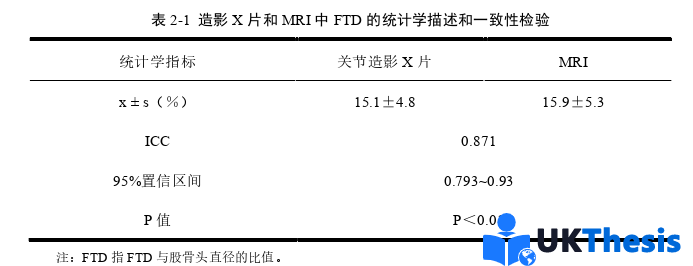

對于 MRI 和造影 X 線中的測量,FTD的測量值在MRI上略高于關節造影X片;FTD與股骨頭直徑比值在造影和MRI中的一致性很高,為0.871(95% CI:0.793~0.93)(見表2-1)。

2.2 兩組患者術前基本資料對

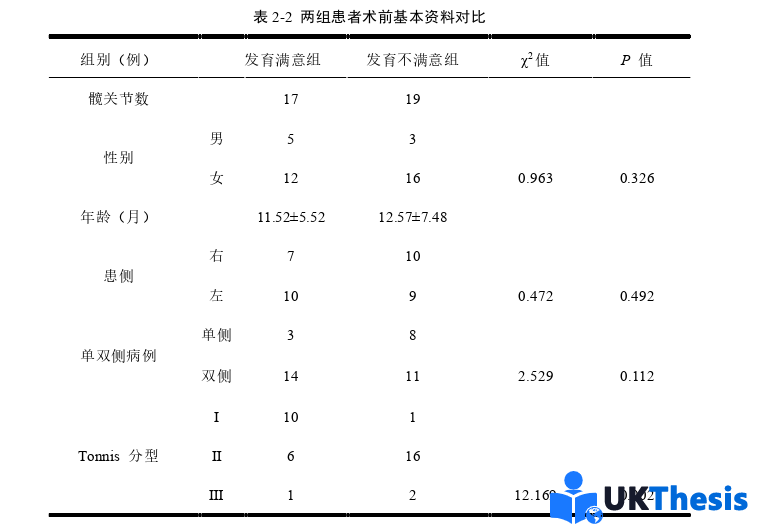

共納入24例(36髖),36髖中發育不滿意組19髖,早期髖臼發育不滿意發生率為 52.7%(19/36)。19髖中男 3 例,女 16例;男性患兒髖臼發育不滿意率為37.5%(3/8),女性為57.1%(16/28),男女患兒之間比較差異無統計學意義(P>0.05)見表3。不同側別發生情況:右側髖關節RAD發生率為58.8%(10/17),左側髖關節為47.5%(9/19),單側患兒髖關節發育不滿意率72.7%(8/11),雙側患兒髖關節發育不滿意率44.0%(11/25),側別之間RAD發生率比較差異無統計學意義(P>0.05)。36髖中,不同Tonnis 分型,Ⅰ型11髖,Ⅱ型22髖,Ⅲ型3髖;在不滿意組患兒中,Ⅰ型1髖,Ⅱ型16髖,Ⅲ型2髖。三種分型髖臼發育不滿意發生率依次為9.0%(1/11)、72.7%(16/22)和66.6%(2/3),可見各亞型之間不滿意率顯著不同,即髖臼不滿意率Ⅱ型>Ⅲ型>Ⅰ型。經統計分析各亞型之間比較差異具有統計學意義(P<0.05)(見表2-2)。

3 討論 ................................ 17

3.1 髖關節造影與MRI對復位質量評價的一致性 ........................... 17

3.2 基于關節造影的可接受復位標準 .................... 18

3.3 多指標聯合模式診療的效能 .............................. 22

3.4 局限性和展望 ............................ 22

結論 ............................... 24

3 討論

3.1 髖關節造影與MRI對復位質量評價的一致性

基于造影與MRI在評估髖關節復位質量中的一致性研究,Gans等人[22]探討了關節造影與MRI在觀察內側造影池(medial dye pool, MDP)中的相關性,并通過MRI量化了MDP的參考值,為臨床評估提供了精準的依據。楊帥等[23]的研究則聚焦于造影X片與MRI在骨性指標(如髖臼指數)和軟骨性指標(如盂唇髖臼指數)上的一致性,結果表明,造影與MRI在評估骨性及軟骨性指標方面具有良好的一致性,這一發現得到了多位學者的支持。Pirpiris等[24]和Huberd[25]等均證實了造影X片與MRI在髖關節評估AI中的高度一致性。在發育性髖關節脫位的治療中,Fu Zhe等[26]首次在MRI中描述了股骨頭“靠港”(Femoral Head Docking, FHD)的過程,指出在閉合復位治療后,偏心性復位可能通過FHD逐漸轉變為同心性復位。他們將FTD(Femoral Head Translation Distance)定義為股骨頭與三角軟骨中心之間的距離,并建議將FTD<1 mm作為同心圓復位的標準。本研究將MRI中定義的FTD標準引入造影X線片的復位質量評估,基于 MRI 和造影 X 線中一致性分析結果顯示,FTD與股骨頭直徑的比值測量值在MRI上略高于關節造影X片且相關系數ICC值為0.871,與此類研究基本一致,豐富了術中評價復位質量的手段。通過將FTD應用于造影X線片的評估,本研究不僅補充了兩種影像學方法在觀測指標中的一致性研究,還為臨床醫生提供了一種更為直觀和便捷的術中評估工具。這一方法的引入,能夠在手術過程中實時判斷復位效果,從而優化治療決策,提高DDH患兒早期治療的預后。此外,術中與術后影像學評估結果的一致性,充分驗證了術中復位的穩定性及其臨床療效,為手術效果的即時評估提供了可靠依據。

結論

早期Pavlik吊帶治療失敗或6-18個月發育性髖關節發育不良患兒閉合復位治療成功后仍會有RAD的發生,且RAD發生率(52.7%)偏高;不同Tonnis亞型的患兒 RAD發生率不同,脫位程度嚴重程度越高,患兒髖臼塑形能力越差。術中造影FHC小于45%是預警髖臼發生不滿意的獨立危險因素,提示臨床中術中評估FHC大于45%,未來髖臼可以得到更好的發育。而且,術中造影FHC獨立危險因素對于Pavlik吊帶治療失敗或6-18個月發育性髖關節發育不良患兒閉合復位治療成功后早期髖臼轉歸具有較好預警效能。手術中對于有股骨頭覆蓋率不足的患兒需要高度警惕RAD的發生,需要即時調整復位測量及緊密監測患兒髖關節發育變化,從而盡早發現并制定出合理有效的個體化的診療計劃,以降低殘余發育不良風險。單個術中造影預警指標在預測DDH閉合復位后的短期結果時存在局限性,然而,通過整合多個指標可以構建一個全面且系統的預測模型,該模型能顯著提升單個指標預測的準確性,并有效彌補其不穩定性。在本研究中,“MDP+FHC”或“MDP+FTD+FHC”組合被驗證為可靠的預測模型,這一模型能夠提前預警閉合復位后髖臼的早期發育不良趨勢,為可能需要的二次矯形手術提供有價值的指導。

參考文獻(略)