博士論文 潮流脊及水下沙丘形態和沉積動力過程分析

摘要

潮流脊和水下沙丘是陸架海中普遍存在的床面形態,是砂質沉積物在水流作用下自組織行為的結果。它們的空間遷移危害海洋設施(海底管線、風力發電場)的安全,作為大型砂質堆積體能夠提供人類發展所需的砂土資源。陸架海區域,潮流脊和沙丘的形態和演化研究不僅在地貌學、沉積學、水文學、工程學上具有重要意義,在保護海洋設施和海砂資源開采利用方面也具有重要經濟價值。然而,它們的形態空間差異及形成演化機理研究仍有不足。形態(幾何)特征的定量分析是床面形態研究的基礎。隨著各種高分辨率地形(水深)測量儀器的應用,床面形態數據量和數據處理的復雜性增加。為了準確而高效地定量分析復合床面形態的形態參數,急需一個床面形態自動分析方法。歐洲北海南部和黃海作為典型的陸架海,發育眾多砂質堆積體,是研究潮流脊和水下沙丘的經典區域。由于測深數據和分析方法的限制,缺乏這兩個海域的大型潮流脊形態定量統計和對比分析。南黃海江蘇潮流脊分類仍存爭議,其現代形態和演化是否符合基于北海南部潮流脊發育的 Huthnance 理論需要進一步研究。并且,這一理論認為,沉積物凈輸運的平面環流是形成潮流脊的主要機制,但是潮余流和潮流不對稱性在沉積物凈輸運中的相對貢獻,一直沒有基于野外數據予以區分。本研究重點針對上述問題開展了以下研究:(1)結合現有的床面形態分析方法的優勢,融合開發床面形態自動分析程序;(2)將該方法應用于潮流脊及其上覆沙丘的形態分析中,定量對比分析了歐洲北海南部和黃海大型潮流脊的形態特征,結合 Huthnance 理論探討潮流脊形態異同;(3)以江蘇如東岸外潮流脊為典型研究區,進行潮流和懸沙的同步觀測,利用砂質沉積物凈輸運解析公式,分析潮流脊沉積物輸運結構,區分潮余流和潮流不對稱性對于砂質沉積物輸運的貢獻,研究潮流脊形態演化機理。主要結果和結論如下:(1)床面形態自動分析方法的創建。融合二維離散傅里葉變換、小波變換、跨零點分析及各種過濾方法的優勢,開發了一個床面形態分析方法。該方法只須一個輸入參數——目標波長。基于二維離散傅里葉變換,開發一個程序自動獲取目標波長,實現床面形態分析的自動化。該方法能夠準確而客觀地自動獲取區域特征床面形態的脊線方位和床面形態個體的形態參數(脊槽位置、波長、波高、不對稱性、陡坡坡度等),尤其是復合床面形態中不同尺度的床面形態。其在人工合成沙丘、江蘇潮流脊上沙丘和北海南部潮流脊上復合沙丘的形態分析中表現良好。(2)北海和黃海潮流脊形態異同及其成因。使用上述床面形態自動分析方法,對歐洲北海南部(Norfolk 潮流脊和 Dutch 潮流脊)和黃海(江蘇潮流脊和朝鮮灣潮流脊)四個大型潮流脊系統,開展潮流脊形態定量統計分析。結果顯示,四個區域的潮流脊形態符合 Huthnance 理論,形態及其空間變化的差異主要與發育基底的地形差異有關。黃海的潮流脊發育于近岸淺海或河口灣的斜坡地形,而北海南部潮流脊位于開闊平坦的陸架海。由于北海南部潮流脊較深的水深和較粗的沉積物有利于沙丘的生長,北海南部潮流脊上發育由特大型沙丘(一級沙丘,波長~200 m)和中大型沙丘(二級沙丘,波長~10 m)疊置的復合沙丘,而江蘇潮流脊上僅發育大型沙丘(波長~20 m)。北海南部潮流脊上,一級沙丘脊線兩側的二級沙丘的不對稱性相反,指示兩側二級沙丘均向一級沙丘脊線移動,與特大型沙丘的垂向環流理論一致,說明雖然垂向環流不是潮流脊宏觀形態形成的必要條件,但對潮流脊上的復合床面形態(一、二級沙丘)的形成演化具有重要作用。四個潮流脊體系的脊間距與水深呈正比,與 Huthnance 潮流脊理論模型預測結果一致。黃海的兩個潮流脊的脊間距與水深的比值更大,根據上述理論,可以用更小的海底拖曳系數來解釋。這的確是黃海的實際情況,相比北海,沙丘尺度小和高懸沙濃度(及其層化),導致了較小的海底拖曳系數。江蘇岸外輻射狀潮流場導致了江蘇潮流脊輻射狀分布,使得通過脊間距和水深的關系預測的拖曳系數被低估。北海南部潮流脊不對稱性的統計結果和脊線彎曲模式,證明了潮流脊不對稱性能夠指示潮流脊遷移。統計結果顯示,大多數潮流脊無法達到均衡態限制高度,即最大水深的 60%。黃海的近岸潮流脊具有更大的脊生長率,甚至可以露出平均海平面。這可能由于沿岸的海床坡度加劇了潮流脊的向岸生長,以及較小的波浪作用。(3)潮流脊的沉積物輸運結構。江蘇如東岸外潮流脊研究區內,潮余流在潮流脊上發生順時針旋轉,南坡和北坡分別向西和向東。潮汐不對稱性,和潮余流類似,南坡是漲潮(向西)優勢,北坡是落潮(向東)優勢。砂質沉積物凈輸運呈順時針方向環繞潮流脊。觀測數據的理論分析顯示,在潮流脊兩側區域,相比潮流不對稱性,較大的潮余流是砂質沉積物凈輸運的主要原因,沿脊方向的潮余流是沿脊和跨脊方向輸運的主導因素。在脊頂位置,余流較小,砂質沉積物凈輸運主要受潮流不對稱性的影響。沉積物凈輸運結果以沿脊方向輸運為主,而粒徑趨勢分析結果以向脊輸運為主,揭示了粒徑趨勢分析可能是沉積物凈輸運梯度的結果,表明江蘇潮流脊向陡坡遷移。江蘇潮流脊現代形態特征和沉積物輸運結構,與基于北海南部潮流脊發育的Huthnance 理論相一致,表明江蘇潮流脊可歸于開闊陸架沙脊一類,可用潮流脊底床穩定性分析理論來分析其形態和演化。本研究為黃海潮流脊的非線性模擬研究提供了基礎。

ABSTRAC

TTidal ridges and submarine dunes are common bedforms in shelf seas, which areoften generated through self-organization processes under flows. Their spatialmigration endangers the safety of marine facilities (submarine pipelines, wind farms).They can provide sand and land resources which are needed by human. The studies oftidal ridges and dunes in shelf seas are not only of great significance in geomorphology,sedimentology, hydrography and engineering, but also of great economic value in theprotection of marine facilities safety and the exploitation of marine sand resources.Nevertheless, their spatial differences in morphology and formation need further study.Quantitative analysis of morphological characteristics is the basis of bedformstudy. The volume and complexity of bedform data have increased with the applicationof various high-resolution bathymetric instruments. In order to quantify themorphological parameters of compound bedforms accurately and efficiently, it is urgentto create an automated bedform analysis method. The southern North Sea and theYellow Sea, as typical shelf seas with numerous bedforms, are classic areas for the studyof tidal ridges and dunes. The quantitative statistics and comparative analyses of tidalridge morphological characteristics are not fully available in these seas, due to thelimitation of bathymetry data and analysis tools. The classification of Jiangsu radialtidal ridge system is still controversial. The theory of Huthnance was developed basedon the observation of tidal ridges in the North Sea. The extent to which the theory ofHuthnance may be applicable to the morphology and maintenance of Jiangsu radialtidal ridge system is clearly worthy of further study. The theory suggests that thecirculation of net sediment transport is the basic mechanism leading to the generationand maintenance of tidal ridges. However, the relative contributions of tidal residualcurrents and tidal asymmetry in net sediment transport have not been investigated basedon field data.The morphological characteristics and sediment transport patterns herein areconsistent with the theory of Huthnance developed on the basis of the tidal ridges in theNorth Sea. It suggests that the tidal ridge here can be classified as an open shelf sandridge, and its morphology and maintenance can be analyzed by the theory of seabedstability analysis. The initial formation of the tidal ridge in the Yellow Sea, whichdevelops in a coastal zone, can be further investigated based on findings here withnonlinear modelling.

目錄

摘要

abstract

第一章 緒論

第二章 研究區概況

第三章 數據與方法

第四章 床面形態自動分析方法創建

第五章 水下沙丘形態分析—床面形態自動分析方法的應用和檢驗

第六章 潮流脊形態對比研究—北海和黃海

第七章 潮流脊沉積物輸運結構研究—以江蘇如東岸外潮流脊為例

第八章 結論

參考文獻

第一章 緒論

1.1 研究背景及意義陸架邊緣海,約占世界海洋總表面積的 8%,但它在海洋生態系統和海洋動力學中具有重要地位(Yool and Fasham, 2001),是浮游植物初級生產力以及潮汐和波浪能量消散的重要區域(Simpson and Sharples, 2012)。從社會經濟學角度來看,陸架海具有巨大價值,提供了航行運輸條件和石油、天然氣和礦物等自然資源。在砂質底床的陸架海中,往往發育各種大小的韻律性床面形態,它是底床沉積物受近底流速等作用而形成的自組織形態。根據脊線與主要水流方向的關系,床面形態可以分為脊線幾乎垂直于流向的水下沙丘和脊線與水流方向近于平行的潮流脊。潮流脊常見于較強往復潮流和砂源供給充足的近海陸架區,脊長通常為 10 1 ~102 km,脊間距離為 100 ~101 km,脊高為 100 ~101 m(Off, 1963; Huthnance,1982a; Stride, 1982; Dyer and Huntley, 1999)。水下沙丘廣泛存在于河流、河口和陸架淺海區,是砂質沉積物在流體作用下以推移質方式運移和堆積的結果(Ashley, 1990)。水下沙丘形態尺度比潮流脊小,波長約 0.6~102 m,波高約0.075~100 m,相當于前人所提出的大波痕(Megaripples)和沙波(Sand waves)(Ashley, 1990),可發育于潮流脊上。潮流脊和水下沙丘都是水流(水深、流速、流向)、波浪和沉積物輸運共同作用的產物,其形成演化機制尚未完全研究,而其形態空間差異及均衡態的機理認識更為有限(Baas et al., 2016; de Swart and Yuan, 2019)。現代床面形態及其形成過程研究,是進行古沉積環境恢復的基礎(Baas et al., 2016)。移動的潮流脊和水下沙丘威脅海底管線、海上建筑設施(如風力發電等)和船只航行的安全,可成為一種海底災害(de Swart and Yuan, 2019; Nnafie et al., 2020)。近岸的潮流脊和水下沙丘是天然的海底防波提,能夠在風暴期間保護海岸(Spencer et al., 2015)。隨著人類活動(如填海造地、海灘養護和建筑工程)對海砂的需求不斷增加,近海大型砂質堆積體被認為是海洋采砂的潛在資源(王穎等, 2014)。因此,研究些海底床面形態的特征及動力演化不僅在地貌學、沉積學和工程學上具有理論意義,還在海砂資源開采規劃、維持海洋生態系統平衡及評估水下結構穩定性等方面具有實際意義。

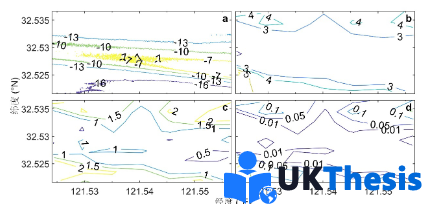

研究區(a)等深線圖(m),底質沉積物粒度參數:(b)平均粒徑(φ);(c)分選系數;(d)粘性沉積物(< 8 μm)含量Fig. 7-1 Bathymetry (m) of the study area (a) and Seabed surface sediment grain sizeparameters: (b) mean grain size (φ); (c) sorting coefficient; and (d) cohesive sediment(< 8 μm) percentage.

1.2 國內外研究進展

1.2.1 潮流脊研究1.2.1.1 沙脊分類及潮流脊定義沙脊(Sand ridges),又稱沙洲(Sandbanks),泛指寬~100 km,長~101 km 的長條狀砂質堆積體。根據其動力形成原因,可分為潮流控制沙脊(Tide dominatedsand ridges)和風暴控制沙脊(Storm dominated sand ridges)(Amos and King, 1984;Swift, 1985; Belderson, 1986)。而根據沙脊的地理位置和發育成因,Dyer 和 Huntley(1999)將沙脊分為(1)開闊陸架沙脊;(2)寬河口灣沙脊與窄河口灣潮流三角洲(潮流三角洲和近濱沙脊);(3)與無蝕退岬角(Non-recessional headland)和蝕退岬角(Recessional headland)相聯系的沙脊。開闊陸架沙脊有兩個基本形成條件,即豐富的砂質沉積物供給和強往復流作用為主的水動力環境(Stride, 1982)。因此,只要往復潮流流速超過 0.5 m/s,在潮差較大的砂質沉積淺海陸架區域,幾乎都可發育。以歐洲北海南部最為典型,脊長可達 80 km,高度為幾十米,脊間距往往與深度成正比,脊線走向與水流方向近于平行,兩者之間有一個較小角度的偏離(5~30°),北半球脊線走向左偏于流向(Huthnance, 1982a, 1982b; Collins et al., 1995; Dyer and Huntley, 1999)。河口灣可分為開闊型和狹窄型,Hayes(1975)認為以河口寬度 10 km 為界可區分這兩種類型,寬度小的發育潮流三角洲。Harris(1988)則認為與潮流強弱有關,強潮河口灣發育沙脊,中小潮河口灣發育三角洲。寬河口灣沙脊指發育于強潮的喇叭狀河口內外的線性潮流沙脊。由于喇叭河口灣地形向河口快速縮窄和增高,強潮河口往往存在砂質沉積物向灣頂輸運的趨勢,被搬運至河口的泥沙和河流輸出泥沙為潮流沙脊發育提供豐富的物源(Dyer and Huntley, 1999)。河口灣沙脊一般位于漲潮流為主和落潮流為主的槽道之間,脊線與落潮流平行,與漲潮流斜交(Ludwick, 1974, 1975)。常見于澳大利亞 Ord 河口(Wright et al., 1975)和 Moreton 灣(Harris et al., 1992)、美國 Delaware 灣(Kraft et al., 1974; Weil etal., 1974)和 Chesapeake 灣(Ludwick, 1974, 1975)及英國泰晤士河口(Harris,1998)。窄河口灣潮流三角洲,一般形成于中小潮控制的狹窄河口和潮汐汊道口門內外(Dyer and Huntley, 1999)。潮流三角洲主要指形成于連接潟湖和外海的潮汐汊道口門內外或者狹窄海峽的潮流三角洲。一般是成對形成的,落潮流三角洲形成于河口向海的地方,而漲潮流三角洲則形成于河口向陸的地方。如 Essex 河口(Smith and Fitzgerald, 1994),Wadden 海堡島潮汐汊道(Sha, 1989)及瓊州海峽(劉振夏和夏東興, 2004)等。近濱沙脊(Shoreface connected ridges; shoreface attached ridges; shorefacedetached ridges),即風暴控制沙脊,常見于美國的大西洋沿岸(Swift et al., 1973,1991)、荷蘭沿岸(Swift et al., 1978)和阿根廷沿岸(Parker et al., 1982)。在美國的大西洋沿岸,潮汐汊道是近岸沙脊的主要物質來源,該區域的風暴作用比潮汐更強。沙脊高可達 10 m,約為水深的三分之一,脊相距 2~5 km,脊線可延伸 10 1km。最后一種沙脊與岬角有關(Dyer and Huntley, 1999)。在侵蝕活躍的海岸岬角兩側,波浪作用形成的沿岸漂沙方向相反,砂質沉積物在匯聚點處形成沿岸淺灘。如果海岸線侵蝕后退且速度較慢,砂質堆積體與海岸相連,形成無蝕退岬角的沙脊(Banner banks)。如果海岸侵蝕后退速度很快,會形成一系列并排沙脊,在流場的作用下,逐漸拉長,形成蝕退岬角的沙脊(Alternating ridges)。據目前的形態動力學活動,沙脊可分為活躍(Active)、準活躍(Quasi-active)和衰亡(Moribund)三種。活躍沙脊表示在沙脊整個區域都存在泥沙輸運活動,衰亡沙脊則不存在,而準活躍沙脊介于兩者之間,僅有部分區域存在物質輸運活動。活躍沙脊一般分布于內陸架淺水環境中,水深 10~50 m,潮流流速通常大于0.5 m/s,例如北海南部(Kenyon et al, 1981)和江蘇沿岸(劉振夏和夏東興, 2004)。而衰亡沙脊則存在于相對較深的海域(100~200 m),一般形成于低海面時期,現代潮流很弱,不足以使床面的砂移動,例如凱爾特海(Stride et al., 1982)。準活躍沙脊一般出現在水深 50~100 m 之間的陸架海,形成于低海面時期,現代潮流弱于低海面時期但仍能進行一部分侵蝕搬運活動,如東海陸架沙脊(Liu et al.,2007)。通常,活躍和準活躍沙脊具有不對稱的橫截剖面,其上發育有較小的沙丘床面形態;而衰亡沙脊的橫截剖面幾乎對稱,無沙丘床面形態發育。本文研究的潮流脊(Tidal ridges),又名潮流沙脊(Tidal sand ridges)或線性沙洲(Linear sandbanks),指潮流作用主導的活動沙脊,具有線性沙脊成片成群的特點,且發育規模較大。潮流脊一般位于開闊陸架海、寬河口灣和開闊的近岸淺海,北海的 Norfolk 和 Dutch 潮流脊屬于開闊陸架沙脊,黃海北部的朝鮮灣潮流脊屬于寬河口灣沙脊。Dyer 和 Huntley(1999)認為江蘇岸外的南黃海輻射沙脊(后面簡稱江蘇潮流脊)屬于寬河口灣沙脊,而劉振夏和夏東興(2004)則認為屬于開闊陸架沙脊。1.2.1.2 潮流脊觀測研究Off(1963)首先統計研究了世界范圍內的潮流脊的形態特征和分布,發現潮流脊與潮流近似平行發育,脊間距隨脊間槽道的水深增大而增大,脊的橫剖面(即垂直于脊線的剖面)是不對稱的。對 Norfolk 潮流脊的觀測研究(Caston and Stride,1970; Caston, 1972)發現,沉積物在潮流脊上順時針輻聚,潮流脊向陡坡移動。Kenyon 等(1981)認為潮流脊陡坡可作為沉積物凈輸運方向,并將這個指標拓展到北海南部和黃海東部朝鮮半島一側的眾多沙脊體系中。并且發現潮流脊的脊線方向與北半球潮流的主要方向逆時針斜交,角度一般為 7~15°,最大可超 20°。Norfolk 潮流脊上沙丘和疊置小沙丘的形態和分布觀測研究表明,潮流脊兩側沙丘背流坡指示方向相反,形成順時針物質輸運循環,脊線上沙丘相對對稱,沙丘波谷內的疊置沙丘顯示了向潮流脊脊部輸運的信號(McCave and Langhorne,1982)。大量水文觀測研究(Howarth and Huthnance, 1984; Pattiaratchi and Collins,1987; Collins et al., 1995)發現,Norfolk 潮流脊上存在潮流余流的順時針循環。潮流脊上沉積物粒度參數的粒徑趨勢分析結果顯示了相同的物質輸運循環(Gaoet al., 1994)。Knaapen(2009)基于水深數據對 Dutch 海岸沙脊分布進行了研究。van der Veen 和 Hulscher(2009)利用模型預測了北海南部沙脊的分布范圍。Albers(2022)基于基質臨界剪應力與波流聯合剪應力之間的關系,建立了沙脊的預測模型,成功預測了北海南部的沙脊。我國陸架海中的潮流脊分布較廣,以江蘇岸外的江蘇潮流脊最具特色。國內對江蘇潮流脊研究開始于上世紀 70~80 年代,主要進行了地形地貌、水文、沉積物組成等觀測研究(周長振等, 1981; 楊長恕, 1985; 任美鍔,1986; Liu and Xia,1985; Liu et al., 1989)。90 年代中期,王穎(2002)對江蘇潮流脊進行了動力、地貌、沉積全方位調查研究。張忍順和陳才俊(1992)研究表明,江蘇潮流脊在101 年尺度上就有較大變化。潮流模擬表明輻射狀的潮流是先于潮流脊地貌而存在的(張東生等, 1998; 諸裕良等, 1998)。908 專項調查對江蘇潮流脊的沉積物、動力、沉積環境進一步全方位調查研究(南京大學等, 2011)。Wang 等(2012)研究了江蘇潮流脊的物質來源和末次冰期以來海平面上升對潮流脊形成的影響。根據觀測數據,在江蘇潮流脊上發現了順時針方向的余流環流(Ni et al., 2014)和水下沙丘指示的砂質沉積物凈輸運循環(Wang et al., 2020)。Xing 等(2012)建立江蘇潮流脊區輻射狀潮流模型,研究該區域懸沙濃度時間和空間分布差異。Zhong 等(2018)使用雷達數據分析江蘇潮流脊的穩定性。利用地貌和水文數值模擬(Tao et al., 2019; Zhang et al., 2020),研究江蘇潮流脊的動力和成因。1.2.1.3 潮流脊理論研究關于潮流脊的初始成因,一般有兩種理論(Pattiaratchi and Collins, 1987; Dyerand Huntley, 1999)。第一種是次生橫向環流(Helical circulation)(Off, 1963;Houbolt, 1968)。第二種是形態與動力之間的自組織行為,即水流和沉積物的正反饋作用(Blondeaux, 2001; Dodd et al., 2003; Coco and Murray, 2007)。第一種理論可能與無蝕退岬角的沙脊的形成和維持有關,而后一種理論能夠更好地的解釋開闊陸架潮流脊的形態和動力特征(Dyer and Huntley, 1999)。Huthnance(1973)利用垂向平均流淺水方程,模擬了北半球潮流脊上順時針的余環流。Huthnance(1982a)通過線性穩定性分析,首次將自組織理論應用于潮流脊的初始形成,使用了潮流的垂向平均淺水方程、流速三次方的砂質輸運公式和質量守恒的底床演變方程。研究結果表明,潮流脊形成的關鍵因素是潮流在初始地形、科氏力和摩擦力影響下發生偏轉,形成余環流,使砂質沉積物向脊匯聚(圖 1-1)。潮流在跨過初始地形時,跨脊方向的流速增大,而沿脊方向的流速在摩擦力的作用下減小,使得潮流在脊上發生偏轉,并在脊上形成余環流,沉積物向脊凈輸運。

1.3 本文的研究思路綜上(1.2)所述,床面形態及其分析方法仍需進一步研究,涉及問題如下:(1)隨著高分辨率測深儀器的普及,床面形態數據量和數據復雜性大大增加,人工分析和半自動化分析方法已不能滿足科研工作者和海洋管理者的需求,急需一個自動化處理床面形態數據的分析方法,尤其是對復合床面形態的分析。(2)定量描述形態特征是床面形態研究的基礎,歐洲北海南部潮流脊形態和動力研究,一定程度上促進了潮流脊理論研究的進步,形成了潮流脊底床穩定性模型(Huthnance, 1982a),能夠較好符合北海南部開闊陸架沙脊現場觀測結果,但其是否適用于黃海寬河口灣潮流脊體系值得進一步研究(Dyer and Huntley,1999)。由于測深技術和床面形態分析方法的限制,自 Off(1963)和 Kenyon 等(1981)之后,很少有大規模的定量的潮流脊形態統計分析。隨著多波束測深系統的普及和床面形態自動分析方法的發展,大范圍的精細的潮流脊床面形態對比分析研究成為可能。歐洲北海南部和黃海潮流作用強勁,砂質沉積物物源豐富,是發育潮流脊和水下沙丘的典型陸架海,分布著世界上最大的幾個活躍的潮流脊體系。(3)基于北海南部潮流脊發展的 Huthnance 理論,能夠很好地解釋潮流脊的形態和動力特征。而江蘇潮流脊成因復雜,前人的研究更多關注于地質地貌成因和輻射潮流,較少關注潮流脊形態是否符合 Huthnance 理論的問題。沉積物凈輸運的平面環流是形成潮流脊的主要機制,但是潮余流和潮流不對稱性在沉積物凈輸運中的相對貢獻,一直沒有基于野外數據予以區分。基于以上問題,本項研究的科學問題、目標、方法、內容簡述如下。研究目標:開發床面形態自動分析方法,通過形態統計和沉積物輸運結構分析,研究黃海潮流脊的分類和 Huthnance 理論的普適性,豐富潮流脊演化理論研究,為黃海潮流脊非線性模型模擬提供基礎。科學問題:北海南部和黃海潮流脊形態異同及其成因;江蘇潮流脊沉積物輸運結構研究。研究方法:根據現有的床面形態譜分析方法,融合創建床面形態自動分析程序;將該方法應用于潮流脊及其上覆沙丘的形態分析中,對比分析歐洲北海南部和黃海大型潮流脊及其上覆沙丘的形態特征,結合 Huthnance 理論對潮流脊形態異同作出解釋;以江蘇如東岸外潮流脊為典型研究區,通過潮流水文觀測和解析模式建立砂質沉積物凈輸運的理論表達,分析潮流脊沉積物輸運結構,研究潮流脊演化。研究內容

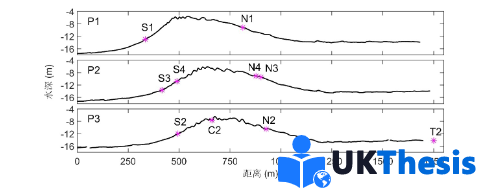

水文觀測站位剖面位置圖(P1、P2 和 P3 位置如圖 3-3)Fig. 7-3 The location of hydrological observation sites on tidal ridge cross-sectionalprofiles. P1, P2 and P3 are shown in Fig. 3-3.

(1)結合二維離散傅里葉變換、小波變換、跨零點分析、眾多過濾器等一系列分析方法的優勢,融合開發一個床面形態自動分析程序。基于二維離散傅里葉變換,自動獲取目標波長,作為所有方法的輸入參數,實現床面形態分析方法的自動化。跟據二維離散傅里葉變換的原理,分析脊線方向計算的誤差。(2)使用人工合成沙丘數據集、江蘇潮流脊上沙丘數據集和北海南部多佛海峽 South Falls 潮流脊上沙丘數據集,對床面形態自動分析方法進行驗證。對江蘇潮流脊和歐洲北海南部潮流脊上發育的沙丘,進行對比分析,研究復合沙丘的疊置現象。(3)使用床面形態自動分析方法,對歐洲北海南部和黃海四個大型潮流脊系統潮流脊形態進行定量統計分析,包括潮流脊的脊深、脊高、槽深、脊間距、不對稱性等形態參數及其空間分布。對比研究潮流脊脊間距和水深的比例關系、脊不對稱性和沉積物輸運及脊高限制,結合 Huthnance 潮流脊理論作合理解釋。(4)以江蘇如東岸外潮流脊為典型研究區,通過對潮流脊上潮流和懸沙的同步觀測,利用砂質沉積物凈輸運解析法計算潮周期平均的砂質沉積物凈輸運,以揭示研究區內潮流脊潮流和懸沙的特征。分析潮流脊上砂質沉積物凈輸運的模式,評估潮流不對性和余流對沉積物輸運的影響;對比分析潮周期砂質沉積物凈輸運結果和粒徑趨勢分析結果的異同和關系;結合 Huthnance 理論討江蘇潮流脊分類和演化。

本章小結本章以江蘇如東岸外潮流脊為典型研究區,通過在潮流脊上 10 個站位分三個批次共計 11 天的剖面潮流和懸沙剖面同步觀測,揭示了研究區內東西向的潮流脊剖面潮流、懸沙和余流的特征;利用砂質沉積物凈輸運解析法,計算了潮流脊上砂質沉積物凈輸運通量,分析了潮流脊沉積物輸運結構,評估了潮流不對性和余流對沉積物輸運的影響;對比分析了潮周期砂質沉積物凈輸運結果和粒徑趨勢分析結果的異同和關系;根據潮流脊形態和沉積物輸運特征,結合 Huthnance理論分析了江蘇潮流脊形態維持成因和分類。潮流觀測和調和分析結果顯示,潮流脊北側以落潮流為主導,而南側由漲潮流控制。潮流脊與北側潮流通道的潮流逆時針旋轉了 7.2°,潮流脊上潮流發生順時針旋轉,脊頂處潮流與潮流脊夾角最大,為 28.9°。潮余流在潮流脊上發生順時針旋轉,南坡和北坡分別向西和向東。余流之外的潮流不對稱性,和潮余流類似,南坡漲潮(向西)優勢,北坡落潮(向東)優勢。砂質沉積物凈輸運方向也是如此,順時針方向環繞沙脊。基于觀測數據的理論分析顯示,在沙脊兩側區域,相比潮流不對稱性,較大的潮余流是砂質沉積物凈輸運的主要原因。在脊頂位置,余流較小,砂質沉積物凈輸運主要受潮流非對稱性的影響。沉積物凈輸運是潮周期的平均,沿潮流脊方向輸運更明顯;而粒徑趨勢分析結果幾乎沒有沿潮流脊方向的輸運,均為向脊輸運;表明粒徑趨勢分析結果是系統長期作用的結果。粒徑趨勢結果表明不對稱潮流脊向陡坡遷移。江蘇潮流脊現代形態特征和沉積物輸運結構,與基于北海南部潮流脊發育的 Huthnance 理論相一致,表明這里的潮流脊可歸于開闊陸架沙脊一類,可用潮流脊底床穩定性分析理論來分析其形態和演化。本研究為黃海潮流脊的非線性模擬研究提供了基礎。

第八章 結論

8.1 主要結論本文以形態定量統計和野外觀測方法,對比分析歐洲北海南部和黃海大型潮流脊體系潮流脊形態特征,以江蘇如東岸外潮流脊為典型研究區,研究潮流脊沉積物輸運結構,結合經典潮流脊理論,探討江蘇潮流脊形態及演化。主要結論如下:(1)結合二維離散傅里葉變換、小波變換、跨零點分析、各種過濾方法等一系列分析方法的優勢,開發了一個床面形態自動分析方法。經過人工合成和野外觀測的沙丘數據的檢驗,該方法能夠準確而客觀地獲取區域特征床面形態的脊線方位和床面形態個體的形態參數(脊和谷位置、波長、波高、不對稱性、陡坡坡度等),尤其針對復合床面形態中不同尺度床面形態的分析。通過一個改進的二維傅里葉床面形態分析程序,自動確定目標波長,實現了床面形態分析方法的自動化。(2)黃海的潮流脊體系(江蘇潮流脊和朝鮮灣潮流脊)發育于寬闊的近岸淺海或者河口灣中,由幾十米深的陸架向淺水岸邊延伸,而歐洲北海南部的潮流脊體系(Norfolk 潮流脊和 Dutch 潮流脊)位于開闊的陸架海,海床相對平坦。潮流脊形態及其空間變化的差異主要與其發育基底的地形差異有關。北海南部潮流脊上發育由特大型沙丘(一級沙丘,波長~200 m)和中大型沙丘(二級沙丘,波長~10 m)疊置的復合沙丘,而江蘇潮流脊上僅發育大型沙丘(波長~20 m)。北海南部潮流脊上,一級沙丘脊線兩側的二級沙丘的不對稱性相反,指示兩側二級沙丘均向一級沙丘脊線移動,與特大型沙丘的垂向環流理論一致,說明雖然垂向環流不是潮流脊宏觀形態形成的必要條件,但對潮流脊上的復合床面形態(一、二級沙丘)的形成演化具有重要作用。四個潮流脊體系的脊間距與水深呈正比,與 Huthnance 潮流脊理論模型(1982a)預測結果一致。黃海潮流脊的脊間距與水深的比值更大,可能是因為較小的沙丘尺度導致拖曳系數較小。江蘇潮流脊區域拖曳系數很小,可能是高懸沙濃度背景下垂向沉積物分層導致的減阻效應。北海南部潮流脊不對稱性的統計結果和脊線彎曲模式,證明了潮流脊不對稱性能夠指示潮流脊遷移。大多數潮流脊無法達到均衡態限制高度,即最大水深的 60%。黃海的近岸潮流脊具有更大的脊生長率,甚至可以露出平均海平面。這可能由于沿岸海床坡度加劇了潮流脊的向岸生長,以及淺水區域較小的風浪作用。(3)江蘇如東岸外潮流脊的潮余流在潮流脊上順時針旋轉,南坡和北坡分別向西和向東。潮流不對稱性,和潮余流類似,南坡漲潮(向西)優勢,北坡落潮(向東)優勢。砂質沉積物凈輸運呈順時針方向環繞沙脊。基于觀測數據的理論分析顯示,在沙脊兩側區域,相比潮流不對稱性,較大的潮余流是砂質沉積物凈輸運的主要原因,沿脊方向的潮余流是沉積物向脊輸運的關鍵因素。在脊頂位置,余流較小,砂質沉積物凈輸運主要受潮流不對稱性的影響。砂質沉積物凈輸運結果以沿脊方向為主,而粒徑趨勢分析結果以向脊輸運為主。這說明粒徑趨勢分析是沉積物凈輸運梯度的結果,表明江蘇潮流脊向陡坡方向遷移。江蘇潮流脊現代形態特征和沉積物輸運結構,與觀測的北海南部潮流脊和模擬的潮流脊結果一致,符合開闊陸架沙脊分類特征和潮流脊底床穩定性分析理論(Huthnance, 1982a)。

8.2 主要創新點(1)創建了新的床面形態分析方法。通過改進二維傅里葉床面形態分析程序,實現了目標波長的自動確定,形成了自動化的床面形態分析方法。(2)揭示了黃海潮流脊形態符合 Huthnance 理論。四個潮流脊體系的脊間距與水深均呈正比,與 Huthnance 潮流脊理論模型預測結果一致。但是黃海的兩個潮流脊的脊間距與水深的比值更大。相比北海,沙丘尺度小和高懸沙濃度(及其層化),導致了黃海潮流脊區域具有較小的海底拖曳系數。(3)根據潮流脊形態和沉積物輸運結構,揭示了江蘇潮流脊形態維持和演化符合 Huthnance 理論。通過野外觀測和砂質沉積物凈輸運解析法,確認了沿潮流脊方向的潮余流是砂質沉積物凈輸運循環的關鍵因素,潮汐不對稱性僅在沿脊方向余流較小的潮流脊脊部占主導作用。8.3 研究不足與展望

(1)本文提出的床面形態分析方法結合了眾多譜分析方法,導致計算效率不高,對大范圍床面形態數據分析耗時較多。下一步可簡化方法程序,提高計算效率,改進方法細節,以適用于各類韻律型地貌形態的分析。(2)在黃海的潮流脊體系(江蘇潮流脊和朝鮮灣潮流脊)和歐洲北海南部的潮流脊體系(Norfolk 潮流脊和 Dutch 潮流脊)形態對比研究中,缺乏潮流脊上潮流特征對比,可進一步進行潮流脊區域的潮流模擬工作,完善潮流脊形態研究。(3)不同來源的水深數據具有不同的空間分辨率,對床面形態形態分析的結果對比具有一定影響。兩個水下沙丘實測數據集均采用多波束測深數據,江蘇近岸沙丘數據的水平空間分辨率為 0.5 m,多佛海峽沙丘數據的水平空間分辨率為 1 m。由于區域內的沙丘波長均大于 8 m,江蘇近岸數據集的空間分辨率完全滿足沙丘形態分析要求。多佛海峽數據集的分辨率,基本滿足波長約 200 m 的一級沙丘和波長約 10 m 的二級沙丘的形態分析要求,但是對波長較小的二級沙丘的背流坡角度計算有一定影響。黃海和北海的潮流脊水深數據分別采用了 1:50萬的航海圖資料和 EMODnet DTM。為了減少不同來源數據分辨率的影響,對兩個海區的數據進行再插值,統一形成水平空間分辨率為 500 m 的 DTM,以基本滿足潮流脊形態分析的要求。但是對脊間距較小的潮流脊的背流坡坡度計算有一定影響。EMODnet DTM 的水平空間分辨率更高,約為 115 m,但是仍然不能滿足潮流脊上波長約為 200 m 的一級沙丘的形態分析要求。而航海圖的水平空間分辨率更低,根本無法直接進行潮流脊上沙丘的形態分析。隨著測深技術的發展和數據共享的進步,期望未來可以使用覆蓋整個潮流脊區域的高分辨率的多波束測深數據進行潮流脊和水下沙丘形態分析研究。(4)江蘇潮流脊系統南北部的潮流脊形態和歷史成因不同,江蘇如東岸外潮流脊形態和沉積物輸運結構研究,能否代表所有江蘇潮流脊,仍需進一步以南部和北部的典型潮流脊為研究對象作觀測研究。而江蘇如東岸外潮流脊形態特征和沉積物輸運結構,符合以歐洲北海南部開闊陸架沙脊形態發展的潮流脊底床穩定性分析理論(Huthnance, 1982a)。以 Huthnance 潮流脊模型為基礎,結合非線性模型,可進一步研究黃海潮流脊的形成和演化。(5)江蘇潮流脊懸沙觀測結果顯示懸沙中砂質沉積物只占很小的一部分,而大部分是泥質沉積物。江蘇潮流脊和 Dutch 潮流脊的脊間的槽道中存在泥質沉積物,這些泥質沉積物與懸沙輸運是否存在聯系?懸沙中的泥質沉積物的輸運結構如何?這些泥質沉積物對全部是砂質沉積物的潮流脊的形態和演化是否有影響?需要進一步對潮流脊的脊、槽形態和水文野外觀測及理論模型開展研究。

參考文獻程和琴, 李茂田. 1998. 長江全流域特大洪水期河口區床面泥沙運動特征[J]. 泥沙研究,2002(01): 36-42.程和琴, 時鐘, Kostaschuk Ray 等. 長江口南支—南港沙波的穩定域[J]. 海洋與湖沼, 2004,35(03): 214-220.程和琴, 宋波, 薛元忠等. 長江口粗粉砂和極細砂輸移特性研究——幕式再懸浮和床面形態運動[J]. 泥沙研究, 2000(01): 20-27.程鵬, 高抒. 北黃海西部海底沉積物的粒度特征和凈輸運趨勢[J]. 海洋與湖沼, 2000, 31(06):604-615.丁賢榮, 康彥彥, 茅志兵等. 南黃海輻射沙脊群特大潮差分析[J]. 海洋學報, 2014, 36(11): 12-20.杜曉琴, 李炎, 高抒. 臺灣淺灘大型沙波、潮流結構和推移質輸運特征[J]. 海洋學報, 2008,30(05): 124-136.馮文科, 黎維峰, 石要紅. 南海北部海底沙波地貌動態研究[J]. 海洋學報, 1994, 16(06): 92-99.高抒. 沉積物粒徑趨勢分析: 原理與應用條件. 沉積學報. 2009, 27(5): 826-836.高抒. 大型海底、海岸和沙漠沙丘的形態和遷移特征[J]. 地學前緣, 2009, 16(06): 13-22.賈建軍, 汪亞平, 高抒, 等. 江蘇大豐潮灘推移質輸運與粒度趨勢信息解譯[J]. 科學通報, 2005,50(22): 2546-2554.李廣雪, 楊子賡, 劉勇. 中國東部海域海底沉積物成因環境圖[M]. 北京:科學出版社, 2005林緬, 范奉鑫, 李勇等. 南海北部沙波運移的觀測與理論分析[J]. 地球物理學報, 2009, 52(03):776-784.藺愛軍, 胡毅, 林桂蘭等. 海底沙波研究進展與展望[J]. 地球物理學進展, 2017, 32(03): 1366-1377.劉振夏, 夏東興. 中國近海潮流沉積沙體[M]. 北京: 海洋出版社, 2004.馬小川. 海南島西南海域海底沙波沙脊形成演化及其工程意義[D]. 中國科學院研究生院(海洋研究所), 2013.南京大學, 河海大學, 南京師范大學. 南黃海輻射狀沙脊群調查與評價研究報告[R]. 2011.任美鍔. 江蘇省海岸帶與海涂資源綜合調查報告[R]. 北京: 海洋出版社, 1986.石勇. 北黃海西部細顆粒物質的跨鋒面輸運及其沉積環境效應[D]. 南京大學, 2020.滕飛,方國洪,魏澤勛,等.Chezy 型和廣義 Manning 型摩擦關系在渤,黃,東海陸架潮汐模擬中的應用[J].海洋與湖沼, 2016, 46(4): 596-705.汪亞平, 高抒, 賈建軍. 膠州灣及鄰近海域沉積物分布特征和運移趨勢[ J]. 地理學報, 2000,55(04): 449-458.汪亞平, 賈建軍, 高抒等. 江蘇洋口港沉積動力學條件與海底穩定性[R]. 2003.王華強, 高抒. 杭州灣北岸高潮灘沉積特征與沿岸物質輸運趨勢[J]. 海洋地質與第四紀地質,2007, 27(6): 25-30.王穎. 黃海陸架輻射沙脊群[M]. 北京: 中國環境科學出版社, 2002.王穎,朱大奎, 周旅復, 等. 南黃海輻射沙脊群沉積特點及其演變[J]. 中國科學[D]輯,1998,28(5): 386-393王穎. 南黃海輻射沙脊群環境與資源[M]. 北京: 海洋出版社, 2014.夏東興, 吳桑云, 劉振夏等. 海南東方岸外海底沙波活動性研究[J]. 黃渤海海洋, 2001, 19(01):17-24.

參考文獻程和琴, 李茂田. 1998. 長江全流域特大洪水期河口區床面泥沙運動特征[J]. 泥沙研究,2002(01): 36-42.程和琴, 時鐘, Kostaschuk Ray 等. 長江口南支—南港沙波的穩定域[J]. 海洋與湖沼, 2004,35(03): 214-220.程和琴, 宋波, 薛元忠等. 長江口粗粉砂和極細砂輸移特性研究——幕式再懸浮和床面形態運動[J]. 泥沙研究, 2000(01): 20-27.程鵬, 高抒. 北黃海西部海底沉積物的粒度特征和凈輸運趨勢[J]. 海洋與湖沼, 2000, 31(06):604-615.丁賢榮, 康彥彥, 茅志兵等. 南黃海輻射沙脊群特大潮差分析[J]. 海洋學報, 2014, 36(11): 12-20.杜曉琴, 李炎, 高抒. 臺灣淺灘大型沙波、潮流結構和推移質輸運特征[J]. 海洋學報, 2008,30(05): 124-136.馮文科, 黎維峰, 石要紅. 南海北部海底沙波地貌動態研究[J]. 海洋學報, 1994, 16(06): 92-99.高抒. 沉積物粒徑趨勢分析: 原理與應用條件. 沉積學報. 2009, 27(5): 826-836.高抒. 大型海底、海岸和沙漠沙丘的形態和遷移特征[J]. 地學前緣, 2009, 16(06): 13-22.賈建軍, 汪亞平, 高抒, 等. 江蘇大豐潮灘推移質輸運與粒度趨勢信息解譯[J]. 科學通報, 2005,50(22): 2546-2554.李廣雪, 楊子賡, 劉勇. 中國東部海域海底沉積物成因環境圖[M]. 北京:科學出版社, 2005林緬, 范奉鑫, 李勇等. 南海北部沙波運移的觀測與理論分析[J]. 地球物理學報, 2009, 52(03):776-784.藺愛軍, 胡毅, 林桂蘭等. 海底沙波研究進展與展望[J]. 地球物理學進展, 2017, 32(03): 1366-1377.劉振夏, 夏東興. 中國近海潮流沉積沙體[M]. 北京: 海洋出版社, 2004.馬小川. 海南島西南海域海底沙波沙脊形成演化及其工程意義[D]. 中國科學院研究生院(海洋研究所), 2013.南京大學, 河海大學, 南京師范大學. 南黃海輻射狀沙脊群調查與評價研究報告[R]. 2011.任美鍔. 江蘇省海岸帶與海涂資源綜合調查報告[R]. 北京: 海洋出版社, 1986.石勇. 北黃海西部細顆粒物質的跨鋒面輸運及其沉積環境效應[D]. 南京大學, 2020.滕飛,方國洪,魏澤勛,等.Chezy 型和廣義 Manning 型摩擦關系在渤,黃,東海陸架潮汐模擬中的應用[J].海洋與湖沼, 2016, 46(4): 596-705.汪亞平, 高抒, 賈建軍. 膠州灣及鄰近海域沉積物分布特征和運移趨勢[ J]. 地理學報, 2000,55(04): 449-458.汪亞平, 賈建軍, 高抒等. 江蘇洋口港沉積動力學條件與海底穩定性[R]. 2003.王華強, 高抒. 杭州灣北岸高潮灘沉積特征與沿岸物質輸運趨勢[J]. 海洋地質與第四紀地質,2007, 27(6): 25-30.王穎. 黃海陸架輻射沙脊群[M]. 北京: 中國環境科學出版社, 2002.王穎,朱大奎, 周旅復, 等. 南黃海輻射沙脊群沉積特點及其演變[J]. 中國科學[D]輯,1998,28(5): 386-393王穎. 南黃海輻射沙脊群環境與資源[M]. 北京: 海洋出版社, 2014.夏東興, 吳桑云, 劉振夏等. 海南東方岸外海底沙波活動性研究[J]. 黃渤海海洋, 2001, 19(01):17-24.

參考文獻程和琴, 李茂田. 1998. 長江全流域特大洪水期河口區床面泥沙運動特征[J]. 泥沙研究,2002(01): 36-42.程和琴, 時鐘, Kostaschuk Ray 等. 長江口南支—南港沙波的穩定域[J]. 海洋與湖沼, 2004,35(03): 214-220.程和琴, 宋波, 薛元忠等. 長江口粗粉砂和極細砂輸移特性研究——幕式再懸浮和床面形態運動[J]. 泥沙研究, 2000(01): 20-27.程鵬, 高抒. 北黃海西部海底沉積物的粒度特征和凈輸運趨勢[J]. 海洋與湖沼, 2000, 31(06):604-615.丁賢榮, 康彥彥, 茅志兵等. 南黃海輻射沙脊群特大潮差分析[J]. 海洋學報, 2014, 36(11): 12-20.杜曉琴, 李炎, 高抒. 臺灣淺灘大型沙波、潮流結構和推移質輸運特征[J]. 海洋學報, 2008,30(05): 124-136.馮文科, 黎維峰, 石要紅. 南海北部海底沙波地貌動態研究[J]. 海洋學報, 1994, 16(06): 92-99.高抒. 沉積物粒徑趨勢分析: 原理與應用條件. 沉積學報. 2009, 27(5): 826-836.高抒. 大型海底、海岸和沙漠沙丘的形態和遷移特征[J]. 地學前緣, 2009, 16(06): 13-22.賈建軍, 汪亞平, 高抒, 等. 江蘇大豐潮灘推移質輸運與粒度趨勢信息解譯[J]. 科學通報, 2005,50(22): 2546-2554.李廣雪, 楊子賡, 劉勇. 中國東部海域海底沉積物成因環境圖[M]. 北京:科學出版社, 2005林緬, 范奉鑫, 李勇等. 南海北部沙波運移的觀測與理論分析[J]. 地球物理學報, 2009, 52(03):776-784.藺愛軍, 胡毅, 林桂蘭等. 海底沙波研究進展與展望[J]. 地球物理學進展, 2017, 32(03): 1366-1377.劉振夏, 夏東興. 中國近海潮流沉積沙體[M]. 北京: 海洋出版社, 2004.馬小川. 海南島西南海域海底沙波沙脊形成演化及其工程意義[D]. 中國科學院研究生院(海洋研究所), 2013.南京大學, 河海大學, 南京師范大學. 南黃海輻射狀沙脊群調查與評價研究報告[R]. 2011.任美鍔. 江蘇省海岸帶與海涂資源綜合調查報告[R]. 北京: 海洋出版社, 1986.石勇. 北黃海西部細顆粒物質的跨鋒面輸運及其沉積環境效應[D]. 南京大學, 2020.滕飛,方國洪,魏澤勛,等.Chezy 型和廣義 Manning 型摩擦關系在渤,黃,東海陸架潮汐模擬中的應用[J].海洋與湖沼, 2016, 46(4): 596-705.汪亞平, 高抒, 賈建軍. 膠州灣及鄰近海域沉積物分布特征和運移趨勢[ J]. 地理學報, 2000,55(04): 449-458.汪亞平, 賈建軍, 高抒等. 江蘇洋口港沉積動力學條件與海底穩定性[R]. 2003.王華強, 高抒. 杭州灣北岸高潮灘沉積特征與沿岸物質輸運趨勢[J]. 海洋地質與第四紀地質,2007, 27(6): 25-30.王穎. 黃海陸架輻射沙脊群[M]. 北京: 中國環境科學出版社, 2002.王穎,朱大奎, 周旅復, 等. 南黃海輻射沙脊群沉積特點及其演變[J]. 中國科學[D]輯,1998,28(5): 386-393王穎. 南黃海輻射沙脊群環境與資源[M]. 北京: 海洋出版社, 2014.夏東興, 吳桑云, 劉振夏等. 海南東方岸外海底沙波活動性研究[J]. 黃渤海海洋, 2001, 19(01):17-24.參考文獻程和琴, 李茂田. 1998. 長江全流域特大洪水期河口區床面泥沙運動特征[J]. 泥沙研究,2002(01): 36-42.程和琴, 時鐘, Kostaschuk Ray 等. 長江口南支—南港沙波的穩定域[J]. 海洋與湖沼, 2004,35(03): 214-220.程和琴, 宋波, 薛元忠等. 長江口粗粉砂和極細砂輸移特性研究——幕式再懸浮和床面形態運動[J]. 泥沙研究, 2000(01): 20-27.程鵬, 高抒. 北黃海西部海底沉積物的粒度特征和凈輸運趨勢[J]. 海洋與湖沼, 2000, 31(06):604-615.丁賢榮, 康彥彥, 茅志兵等. 南黃海輻射沙脊群特大潮差分析[J]. 海洋學報, 2014, 36(11): 12-20.杜曉琴, 李炎, 高抒. 臺灣淺灘大型沙波、潮流結構和推移質輸運特征[J]. 海洋學報, 2008,30(05): 124-136.馮文科, 黎維峰, 石要紅. 南海北部海底沙波地貌動態研究[J]. 海洋學報, 1994, 16(06): 92-99.高抒. 沉積物粒徑趨勢分析: 原理與應用條件. 沉積學報. 2009, 27(5): 826-836.高抒. 大型海底、海岸和沙漠沙丘的形態和遷移特征[J]. 地學前緣, 2009, 16(06): 13-22.賈建軍, 汪亞平, 高抒, 等. 江蘇大豐潮灘推移質輸運與粒度趨勢信息解譯[J]. 科學通報, 2005,50(22): 2546-2554.李廣雪, 楊子賡, 劉勇. 中國東部海域海底沉積物成因環境圖[M]. 北京:科學出版社, 2005林緬, 范奉鑫, 李勇等. 南海北部沙波運移的觀測與理論分析[J]. 地球物理學報, 2009, 52(03):776-784.藺愛軍, 胡毅, 林桂蘭等. 海底沙波研究進展與展望[J]. 地球物理學進展, 2017, 32(03): 1366-1377.劉振夏, 夏東興. 中國近海潮流沉積沙體[M]. 北京: 海洋出版社, 2004.馬小川. 海南島西南海域海底沙波沙脊形成演化及其工程意義[D]. 中國科學院研究生院(海洋研究所), 2013.南京大學, 河海大學, 南京師范大學. 南黃海輻射狀沙脊群調查與評價研究報告[R]. 2011.任美鍔. 江蘇省海岸帶與海涂資源綜合調查報告[R]. 北京: 海洋出版社, 1986.石勇. 北黃海西部細顆粒物質的跨鋒面輸運及其沉積環境效應[D]. 南京大學, 2020.滕飛,方國洪,魏澤勛,等.Chezy 型和廣義 Manning 型摩擦關系在渤,黃,東海陸架潮汐模擬中的應用[J].海洋與湖沼, 2016, 46(4): 596-705.汪亞平, 高抒, 賈建軍. 膠州灣及鄰近海域沉積物分布特征和運移趨勢[ J]. 地理學報, 2000,55(04): 449-458.汪亞平, 賈建軍, 高抒等. 江蘇洋口港沉積動力學條件與海底穩定性[R]. 2003.王華強, 高抒. 杭州灣北岸高潮灘沉積特征與沿岸物質輸運趨勢[J]. 海洋地質與第四紀地質,2007, 27(6): 25-30.王穎. 黃海陸架輻射沙脊群[M]. 北京: 中國環境科學出版社, 2002.王穎,朱大奎, 周旅復, 等. 南黃海輻射沙脊群沉積特點及其演變[J]. 中國科學[D]輯,1998,28(5): 386-393王穎. 南黃海輻射沙脊群環境與資源[M]. 北京: 海洋出版社, 2014.夏東興, 吳桑云, 劉振夏等. 海南東方岸外海底沙波活動性研究[J]. 黃渤海海洋, 2001, 19(01):17-24.