代寫財務管理論文模板:金融工具準則改革對我國上市公司盈余管理的影響

本文是一篇財務管理論文,本文以2016—2020年中國滬深A股上市公司的財務數據為調研樣本,以代理人理論、外部性理論為理論基石,通過深入研究新金融工具準則的實行對中國上市公司盈余管理的影響。

一、緒論

(一)研究背景

隨著國際商業經濟的進一步發展,業務管理方法越來越復雜,市場經濟在中國的迅速發展的同時,也存在著資本泡沫化、市場活動不規范等問題。這些問題使得全球財務風險越來越多,對全球經濟的穩定發展造成了很大的影響。金融工具的會計準則是一個制度安排,它是防止金融風險的保護網絡。2008年財務危機的爆發,直接推動理財手段的全球標準化修訂進程,學術界和實踐中的專家學者普遍認為:這一次的財務危機與理財的規范中,關于資金流量的確定、計算、劃分以及計提減值都有很大的聯系。為了防止會計信息虛假披露,2014年國際會計標準理事會(IASB)發布最終版的新金融工具國際財務報告標準(IFRS9),并于2018年1月1日開始執行。為了達到將中國的金融工具規范和國外財務報告規范接軌,更便于金融工具類的比較,以利于抵御金融風險。中國財政部已于2017年3月31日修改并發布《中國企業準則第22號——金融工具確認和計量》(CAS22),并規定國內公司在境外掛牌,并且所有與中國境內境外同步掛牌的公司將從2018年1月1日起同步執行新規定,與其它國內掛牌公司自2019年1月1日起執行。

在改革前的金融工具規范(以下簡稱為“舊準則”中)以公司管理者的主觀性為基礎,對金融資產的真實計量有很大的影響。按照管理者持有的想法和能力為標準進行金融資產的劃分原則,界限寬泛給金融資產價值的真實計量帶來了巨大的風險。自美國財務會計標準發行了115號頒布以后,在金融工具的確定與計量中,國內外學者紛紛關注著對管理者意圖的研究。其中,大部分學者是基于邏輯推演、實證等方式來探討115號準則的累積問題。在意圖盈余管理的方式上,舊準則提供了選擇空間。目前,我國學者們的研究主要在管理層分類動機及會計政策選擇、可供出售金融資產處置等方面來進行研究。

(二)研究意義

1.理論意義

第一,補充了對新金融工具準則與政策制定影響的相關性研究。國內學術界關于新金融工具準則的研究內容,大多聚焦于新金融工具規則切換后對企業金融資產分類結構形成的影響、對企業價值評估發展所產生的影響,包括通過對比分析預期損失模型和已發現的損失模型等多為在公允價值計量方面的研究和比較新舊金融工具規則之間的差異,但這些研究成果一般都從理論層次進行了定性研究,而鮮少聚焦于在微觀層次上剖析新版金融工具規則給企業價值帶來的現實正面或負面的影響。論文進一步補充、豐富了對新金融工具準則的理論研究的新視角,為金融工具會計準則在未來的發展走向提供了意見。

第二,補充會計政策與盈余管理的相關研究。會計準則作為影響并約束企業控股公司和管理層實施盈余管理的重要制度性因素,在實證會計理論分析的框架中,研究企業管理層選擇了會計政策的動因以及企業管理層如何對最新頒布的會計準則作出反應,已成為熱門聚集話題。該文將新金融工具標準的制定作為外發生事件,以探討了應計盈余管理和實際盈余管理之間的關聯,并檢驗了二者的相互替代機制。擴大了對公司盈余控制方面的討論,深化了會計政策與盈余管理方面的研究。

二、相關理論基礎與概念界定

(一)理論基礎

1.代理人理論

企業代理人學說是由美籍財經家簡森和邁克林在1976年創立,主張了人類的經濟活動由其自我效能(收益)所驅使,各種個性和社會利益集團又受制于各種合同社會關系的制約。在公司中,管理人員當作業主(股東)的委托人管理企業資源,管理人員只能在滿足自我收益狀況下采取行動促進公司資源增長。但是,在缺少有效地監控激勵機制時,管理人員可以透過將公司資源轉讓給自我(如使用獎酬計劃)和規避職能而尋求自我收益最優化。然而,業主(股東)也會做出理性的反映,可以降低經理回報或阻止為公司創造資源。這樣,企業管理者在謀求自我利潤的同時,不得不充分考慮所要負擔的“委托人成本費用”,并希望進行相應的監控制度,借以降低其委托人成本費用。財務報告和稽核即是保證管理人員和業主(股東)雙方合同關系的進行。

實際上,公司是由分別要求企業利潤最大化的各種個人與團體之間各種企業合同關系構成的集合體。在管理者與債務人、行政監管機構及稅務機關、標準制定者和公司的各個層級管理人員之間,都存在著直接或間接的企業契約關系。會計信息作為對于不同契約關系運作的一個監督機制,財務報表或會計信息資料作為各方面當事人進行衡量比較企業效益和成本、監督和評價有關合同關系履行狀況的主要方法。因此,會計信息資料不是單純介紹經營活動的實際情況和結果,實際上將“定義”這種信息背后所形成的各方當事人行動或經營結果。

(二)盈余管理的概念界定

當前,學術界對盈余管理的概念有多種表述存在,而國內外學者對利潤管理的研究也有諸多不同。根據國外的研究數據,研究者們普遍認為一類是早期學者對收益管理的闡釋:第一類,在剛開始研究階段,研究員基于事件研究,認為公司經理層因謀求私利動機進行盈余管理,以此取得更大的個人利益,枉顧企業自身長期發展的價值。由于管理者具有一定的職權,會對財務報表的公開狀況進行虛假。因此,該看法是從財務信息自身的視角來進行;第二類,對企業的管理者進行深入的闡釋,以尋找個體的利益最大化,這種看法是站在企業經濟觀的視角;第三類,相信企業公司的高層經理通常都有一定的財務知識,他們常常可以充分利用自己的專業技術來調整利潤,獲得他們滿意的財務報表。另外,企業的高層經理通常是故意誤導財務報表,由于高級經理人的自我行為會使他們通過犧牲其它利益相關者的利益,從而達到個體的利益,這是在會計政策制訂者的視角。

目前,中國國內外學術界已經對盈余管理開展了大量的研討,但是關于盈余管理的具體概念,卻缺乏統一的結論,爭議主要集中于對盈余管理是否有損企業整體利益方面。第一方面的看法,主要指出盈余管理是指企業管理人員利用有效控制會計信息的提供以達到個人利益的行為,但持有這一看法的研究者則指出盈余管理會嚴重破壞企業的總體價值,也不利于達到公司價值最大化的目標;第二種看法則主張盈余管理是公司高管利用自己的經歷以及對知識的掌握情況巧妙選擇促進公司發展的財務政策,不會觸犯相應法令的條款,更沒有侵犯企業整體的權益。

三、研究假設........................15

(一)新金融工具準則與盈余管理.............................15

(二)內部控制與盈余管理...................................16

(三)分析師關注與盈余管理.................................17

四、研究設計...............................19

(一)樣本選取與數據來源...........................19

1.樣本選取..............................19

2.數據來源.............................................19

五、統計檢驗與結果分析........................................27

(一)描述性統計...........................................27

(二)相關性分析...........................................28

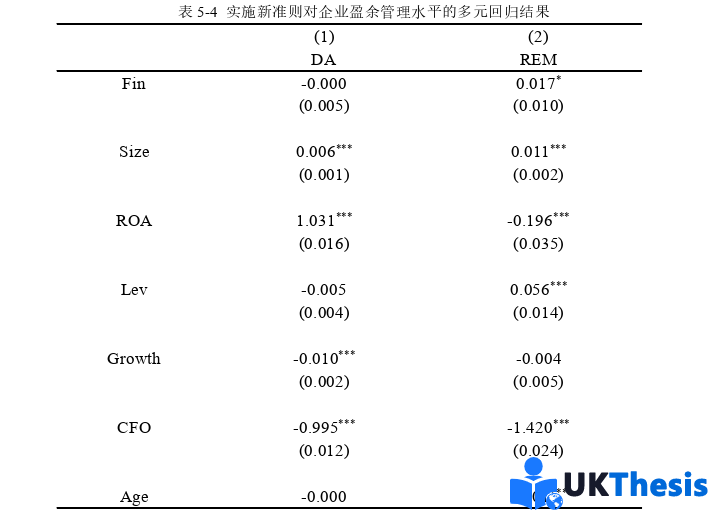

(三)多元回歸分析.........................................31

五、統計檢驗與結果分析

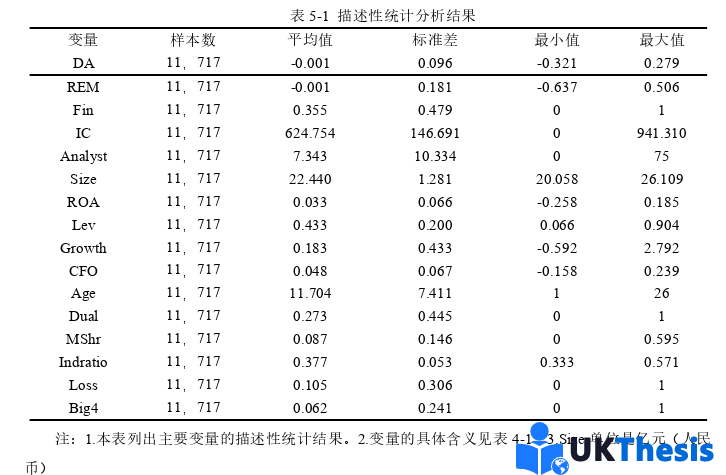

(一)描述性統計

本次實證所涉及的觀測值一共11,717個,使用Stata 16.0對所涉及的變量進行描述性統計分析。所涉及的相關變量的描述性統計結果如表5-1所示。

從表5-1中可以看出,關于解釋變量的統計中,應計盈余管理(DA),正號表示正向盈余管理(利潤調增),負號表示負向盈余管理(利潤調減),平均值為-0.001,標準差為0.096,表明大部分樣本內的上市企業應計盈余管理水平不高,且相差不大。真實盈余管理(REM)平均值為-0.001,標準差為0.181,最大值和最小值分別為0.506、-0.637,表明上市公司相對于應計盈余管理,真實盈余管理行為較高,各個企業對真實經營活動的盈余操作程度較大。Fin表示實施準則前后,其標準差為0.479,說明實施新準則前后樣本數量較為均衡。從內部控制指數(IC)來看,最大值為941.3,平均值624.8,標準差為146.7,上市企業內部控制程度并不均衡;分析師關注度(Analyst),最大值為75,平均值7.343,標準差為10.334,分析師關注度人數的平均值約為7家,表明每年各企業受到分析師關注的水平比較穩定,分析師行業在我國資本市場是具有一定影響力的。

六、研究結論與展望

(一)研究結論

1.實證結論

本文以2016—2020年中國滬深A股上市公司的財務數據為調研樣本,以代理人理論、外部性理論為理論基石,通過深入研究新金融工具準則的實行對中國上市公司盈余管理的影響。實證結果表明:(1)新金融工具準則的實行并沒有明顯削弱了公司的應計盈余管理程度,相反地明顯提高了公司的實際盈余管理程度。此結果證明了公司的應計盈余與實際盈余管理間存在著此消彼長的替代現象。新準則的實施,雖可以遏制上市公司的應計盈余管理行為,但與此同時,企業為逃避監管,將更多地采用不被政策監管到的真實盈余管理。而真實盈余管理對企業自身發展所造成的危害性將會更大。從中也反映了:標準作為一項制度安排,產生了與規定目標不一致的,非預期效應的外部性。(2)企業內部的控制水平,在執行新準則企業與應計盈余管理中起負向調節作用,在執行新準則企業與實際盈余管理中起顯著的正向控制作用。在公司內部的管理質量較高時,由于企業的內部管理體系已經相對完善,尤其是在對金融風險的防范方面,因此當舊規則執行時,企業管理層通過運用金融工具來控制企業應計盈余管理,實行利潤管理工作的可行性也不強。但由于真實盈余管理包括公司內部構建實際的交易活動,并不會觸犯內部的管理準則,因此存在著一定的隱蔽性,通過高質量的內部管理也就很難發現企業的實際盈余管理情況。因此,執行新標準后,為了減少期末資產價格變動對公司資產的負面影響,管理層更傾向進行實際盈余管理造成實際凈利潤水平變高。(3)分析師關注度在執行新準則企業的應計盈余管理過程中起負向調整作用,在執行新準則企業與實際盈余管理時具有的正向調整作用。這是因為,兩種盈余管理方法的特性有所不同,對于企業對應計項目操作的盈余管理行為雖操作困難度小且更容易被發覺,但對于對真實的盈余管理活動操作來粉飾公司績效。這一方法的操作,困難度雖大但靈活性更強且更隱秘化,因此很難被分析師所發覺。所以,當分析師對公司投以較高的關注度時,公司便會降低應計盈余管理活動或提高公司的真實盈余管理活動。

參考文獻(略)