企業管理論文范例代寫:數字技術應用對企業突破性創新能力的影響機制探討

本文是一篇企業管理論文,本研究構建數字技術應用-雙元能力-突破性創新能力理論模型。運用雙元能力理論、資源基礎理論,將數字技術應用、雙元能力、環境動蕩性與突破性創新能力放在同一框架下,研究數字技術應用對突破性創新能力的影響機制,展示了企業應用數字技術獲取的外部資源通過雙元能力轉化為突破性創新能力這一過程。

第一章 緒論

1.1 研究背景

1.1.1 現實背景

“十四五”規劃提出到2035年關鍵核心技術實現重大突破。突破性創新是在技術與市場兩個維度上均取得重大變革的創新活動,往往能夠引領技術的發展方向,在技術進步中發揮著關鍵作用,對企業保持長期競爭優勢至關重要[1]。特別是在美國去全球化并對我國科技進行打壓的艱難處境下,突破性創新是企業攻克關鍵核心技術難題,破解“卡脖子”問題,實現反超的一把“利刃”。對于企業而言,在激烈的市場競爭中,突破性創新能夠為企業建立“護城河”,保障企業持續健康發展[2,3]。例如華為公司,在5G通信技術研發領域所擁有的突破性創新成果,不僅為企業贏得了良好的市場份額,并且保證了企業在5G通信領域的龍頭地位,為保持長期競爭優勢贏得了主動權。

在數字化轉型背景下,數字技術和數據資源逐漸成為后發國家追趕型產業創新發展的關鍵要素,對后發國家場景下的突破性創新具有重要的促進作用[4]。數字技術的應用增強了企業利用數據驅動創新的能力[5],依靠數字技術驅動的企業,正通過數字化轉型迎來突破性發展與創新。《華為2018年年度報告》顯示,受益于數字化賦能,2018年華為全球銷售收入突破7212億元,實現同比增長19.5%[5]。2019年底突如其來的新冠肺炎疫情,打破了原有的生產秩序,對企業運營產生了重大影響,特別是反復的停工,給不少企業帶來重大損失。企業在此情境下,努力尋求減少停工的方案,而數字技術則為企業帶來了新的選擇。例如,企業通過配置數字機床,再結合大數據、物聯網等數字技術,就可以實現良好的生產效果,并且可以大幅減少人工的使用,即“無人車間”的形成,在實現生產目標的同時也落實了政府的疫情防控政策。3年的疫情防控促使大量企業進行數字化轉型,加強數字技術的應用,部分沒有完成數字化轉型的企業,也在摸索適合企業發展的數字技術應用方案。因此,在此背景下,探討數字技術的應用將對企業突破性創新產生何種影響就顯得尤為必要。現如今,國際環境動蕩變化、科學技術加速迭代、消費需求日新月異,企業所處的外部環境跌宕起伏。在動蕩的外部環境下,數字技術應用與企業突破性創新能力的關系又將發生怎樣的變化?這在實際生產生活中是值得關注的一個問題。

1.2 研究問題及研究意義

1.2.1 研究問題

在當前快速變化的環境中,企業難以通過現有知識、資源實現突破性創新。而現實場景表示,越來越多的企業通過數字技術應用獲取異質性資源、降低成本、提高企業運行效率。通過查找文獻,關于如何利用數字技術的優勢實現突破性創新的研究還較少。因此,基于現實背景與理論背景,本文提出如下問題:

(1)數字化時代背景下,數字技術應用與企業突破性創新能力的關系如何。

大數據、人工智能、物聯網等數字技術的成熟,加快了數字化時代的到來。在數字化時代,數據成為企業重要的生產要素,企業可以通過物聯網等技術收集企業生產、運營過程中所產生的數據,之后再利用大數據技術進行分析,能夠發現運營過程中有待優化的問題,并且還有可能在分析結果中找到企業新的增長點,例如通過對用戶的相關數據進行分析,發現用戶新的需求點或現有需求的轉化趨勢。另外,基于資源基礎理論,數字技術能夠幫助企業獲取外部環境中的大量信息,并且還可以基于這些信息,精準識別出企業所需的異質性資源。而大量的異質性資源將有助于提升企業的突破性創新能力。

(2)雙元能力在數字技術應用與企業突破性創新能力中存在什么作用

數字技術應用可以幫助企業擴充現有資源儲備,既包括對企業運營過程中所產生的數據的搜集,也包括從企業外部環境中獲取的異質性資源。但資源需要內部化才能夠發揮資源的最大作用,也更加有助于企業發展。而雙元能力可能就是有效處理數據、異質性資源,從而使異質性資源成為企業掌握的、可充分利用的一種要素的重要能力。雙元能力中的利用能力,可以有效地利用企業現有資源,從而提升企業的突破性創新能力。而雙元能力中的探索能力,則可以通過實驗、學習等方式將異質性資源內部化,進而不斷增強企業的突破性創新能力。

第二章 理論基礎與文獻綜述

2.1 資源基礎理論

資源基礎理論最早由Penrose[27]提出,其認為企業是一系列資源的集合體。至1984年Wernerfelt[28]提出企業收益與資源位置壁壘、資源屬性和隔離機制有相關性,對資源基礎理論的發展具有開創性貢獻,資源基礎理論初具雛形。經過幾年的發展,直至1991年,Barney[29]發表論文《企業資源與持久競爭優勢》,該文章系統研究了資源產生競爭優勢所需要的四個必要條件:有價值性、稀缺性、難以模仿性和不可替代性,即“VRIN”框架,此論文也被認為是資源基礎理論的重要奠基。之后,學者在VRIN框架基礎上,進一步發展了資源基礎理論,提出VRIO框架——有價值性、稀缺性、難以模型性和組織利用性[30]。然而早期的資源基礎理論研究主要聚焦在企業競爭優勢來自于自身所具有的異質性的資源的靜態視角,對如何獲取異質性資源未加考慮[31]。但是由于環境的日益復雜、快速變化,這種靜態的資源基礎觀點與實踐產生了脫節,對于解釋企業如何維持競爭優勢表現出了較大的局限性。因此,學者便開始關注從動態的視角研究資源基礎理論,例如Teece等[32]提出動態能力觀,促進了資源基礎理論的發展,認為動態能力是企業積極響應外部環境變化,調整自身運營狀態的一種能力,彌補了傳統資源基礎理論未回答的企業如何從外部環境中獲取異質性資源的局限。

經過多年的發展,資源基礎理論在管理學研究領域所發揮的重要作用愈發凸顯。向海燕和李夢晨[33]采用案例研究方法,選取美的集團為研究樣本,基于資源基礎與動態能力理論,深入探究了資源基礎與動態能力的耦合與協同對制造企業服務化轉型的影響。肖靜華和李文韜[34]以美的集團、索菲亞家居、三一重工、酷特智能為研究對象,通過實地調研,以資源變革為理論視角,探討了智能制造通過改變資源特征,進而促進企業的戰略變革。余珮和李珉迪[35]從資源基礎觀與制度基礎觀出發,運用事件研究法,實證分析了并購戰略性新興企業對發起企業并購績效的影響。

2.2 數字技術應用

2.2.1 數字技術應用的內涵及測度

隨著大數據、云計算和社交平臺等數字技術的快速發展,數字技術驅動的數字化轉型以及數字技術賦能的數字經濟發展勢頭迅猛,數字技術成為學術界與企業界關注的重點。伴隨著數字技術的發展,人們對數字技術的認識可大致分為兩個階段,第一個階段是信息通訊技術發展早期,Korner和Zimmermann[39]認為數字技術是信息通訊技術及相關配套的通信基礎設施的結合。之后美國IT專家Tapscott[40]提出數字技術便是互聯網技術,并預言互聯網技術將對企業的生產運營活動產生重要的作用。第二個階段是數字技術的逐漸成熟,Fitzgerald等[41]認為數字技術是一種通用技術,兼容性和滲透性較強。Nambisan[42]認為數字技術包括三個不同但是具有相關性的元素,即數字組件、數字基礎設施和數字平臺。郭海和楊主恩[43]在綜合前人研究的基礎上,認為數字技術包括三個部分:物理部分(數字硬件等),邏輯部分(網絡連接和操作等),結果部分(數據和基礎設施等),是改進了的信息通信技術。田秀娟和李睿[25]認為數字技術是基于計算技術、微電子技術和現代通信技術逐漸發展演化而來,其本質是識別、轉化、存儲、傳播和應用各類信息。在企業實踐中,具體包含三項關鍵的數字化技術:(1)虛擬化系統,如云計算;(2)嵌入式分析系統,如大數據技術;(3)移動系統,如智能手機、物聯網[44,45]。在此基礎上,本文將數字技術應用界定為企業應用三項關鍵數字技術(代表虛擬化系統的云計算、代表嵌入式分析系統的大數據技術,代表移動系統的社交媒體)的程度。

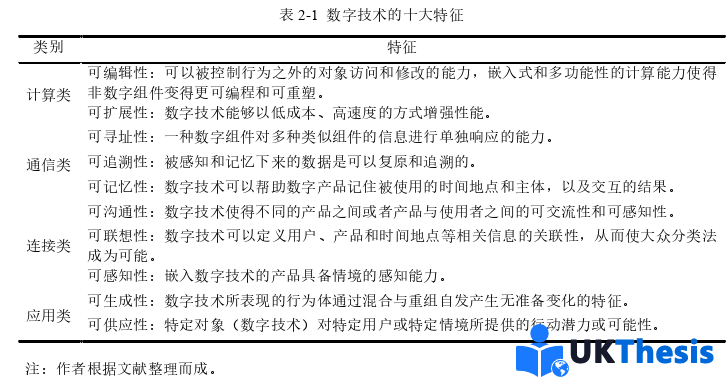

關于數字技術的特征,學者們根據數字技術發展情況的不同階段總結得出。Yoo[46]概括了數字技術的七個特征:可編輯性、可感知性、可尋址性、可記憶性、可溝通性、可聯想性、可追溯性。王海花和杜梅[14]認為數字技術具有四大特征:可編輯性(允許其他企業訪問和修改)、可擴展性(以較低成本處理大量業務)、開放性(允許其他企業參與和共享)和關聯性(利用多主體連接與互動)。郭海和楊主恩[43]在綜合分析國內外已有相關文獻的基礎上,總結了數字技術的十大特征并將之分為四大功能類別:計算類、通信類、連接類與應用類,如表2-1所示。

第三章 研究假設與理論模型 .............................. 24

3.1 數字技術應用與突破性創新能力 ............................ 24

3.2 雙元能力的中介作用 .......................... 25

第四章 研究設計 .................................. 29

4.1 問卷設計與變量測量 ..................................... 29

4.1.1 問卷設計 ...................................... 29

4.1.2 變量測量 ..................................... 29

第五章 數據分析與結果 ......................... 35

5.1 信度和效度分析 ..................................... 35

5.2 假設檢驗 ................................ 35

第五章 數據分析與結果

5.1 信度和效度分析

本研究采用SPSS 26.0與Amos 25.0對量表進行信度和效度分析。首先,采用Cronbach's α系數檢驗量表信度,結果顯示各變量的Cronbach's α系數均超過0.8,大于0.7的可接受閾值,表明量表的穩定性較好,確保了量表信度。另外,使用SPSS 26.0對問卷數據進行探索性因子分析,采用最大方差法進行正交旋轉。KMO統計量為0.908,大于0.80,Bartlett球形檢驗在0.001的顯著性水平下通過檢驗,說明適合用于因子分析,量表的結構效度良好。所有特征根均大于1,累計方差解釋率達到76.903%,整個因子結構清晰,符合效度的基本標準。

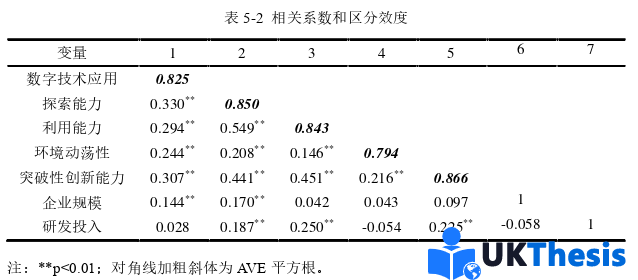

接著,本文使用Amos 25.0得到全模型分析結果,X2/df=2.390<3,RMSEA=0.079<0.08,IFI=0.928>0.9、TLI=0.916>0.9、CFI=0.927>0.9,各指標均在可接受的閾值范圍內,說明模型適配良好。而后,使用Amos 25.0進行驗證性因子分析,檢驗量表的聚合效度與區分效度。分析結果表明,所有題項的因子載荷均大于0.5且顯著,各變量AVE大于0.5,CR大于0.8,聚斂效度理想(見表5-1)。另外,由表5-2可知,數字技術應用、探索能力、利用能力、突破性創新能力之間具有顯著的相關性,相關性系數均小于所對應的AVE平方根,即說明各個潛變量之間具有一定的相關性,且彼此之間又具有一定的區分度,表明區分效度理想。

第六章 研究結論與展望

6.1 研究結論

在技術快速發展、需求加速變化的“快節奏”社會,企業在既有技術軌道上通過不斷更新迭代所獲取的競爭優勢有可能在短時間內便會被瓦解。在這種情況下,企業需要在原有技術軌道上進行裂變式的躍遷,實現突破性創新,進而激發消費者新的需求或更好地滿足消費者現有需求,獲取持續競爭優勢,構建起企業的“護城河”。根據資源基礎理論,實現企業突破性創新的重要基礎便是企業所擁有的異質性資源。而在數字化時代背景下,成熟的數字技術為企業捕獲、吸收、轉化企業外部資源提供了有力幫助,并且在高效利用異質性資源方面也發揮了重要作用。

目前,在國家大力推進數字化轉型戰略的政策背景下,越來越多的企業選擇應用數字技術。如何有效發揮數字技術應用的優勢,幫助企業提升突破性創新能力,是管理者關注的重要問題。在現有關于數字技術應用和雙元能力研究的基礎上,本文探討了數字技術應用對企業突破性創新能力的影響機制,考察了雙元能力的中介作用以及環境動蕩性的調節效應。具體而言,本文采用223家企業的調研數據,運用層次回歸分析法等實證分析方法對數字技術應用對突破性創新能力的作用機理進行深入探究。研究發現:

(1)數字技術應用對企業突破性創新能力具有積極的影響作用。數字技術應用程度越深,企業突破性創新能力提升的幅度也將越大。企業在應用大數據、云計算、物聯網等數字技術時,不僅可以幫助企業降低費用,還能夠助力企業搜索外部的異質性資源并精準合理配置資源,這將有利于提升企業的突破性創新能力。

(2)數字技術應用通過提升雙元能力即探索能力與利用能力進而促進企業突破性創新能力的提升。企業通過數字技術應用捕獲企業外部環境中的大量異質性資源,而這些異質性資源一部分可以直接為企業所用,一部分需要通過加工處理才能與現有資源接軌。面對可以直接使用的異質性資源,企業通過利用能力提升資源的利用效率,進而提升企業的突破性創新能力。面對另外一些不可以直接使用的異質性資源,企業則通過探索能力,以實驗等方式將這部分資源內部化為企業資源,豐富企業的異質性資源池,從而提升企業突破性創新能力。

(3)在數字技術應用對企業突破性創新能力的作用機制中,探索能力的中介效應比利用能力的中介效應強。探索能力在這一機制中發揮的主要作用是豐富企業可以利用的異質性資源,實質上解決的是“有沒有”的問題。而利用能力在這一機制中發揮的作用是提高異質性資源的利用效率,解決的是“高效與否”的問題。相較而言,“有沒有”的問題是更為基礎、更為關鍵的問題,發揮的影響作用也更強。

參考文獻(略)