代寫金融論文案例:投資者風險意識與債券發行信用利差探討——基于債券發行注冊制改革的實證檢驗

本文是一篇金融論文,本文實證回歸結果表明,在我國證券市場建立注冊制后,通過對證券監管部門、市場投資者等市場參與主體的權責重新定義和劃分,市場參與各方承擔相應的責任,能夠培養投資者的專業能力和風險意識,能夠在公司債券的發行定價中準確識別公司債券發行人個體因素產生的違約風險,從而促進證券市場健康有序發展。

1.緒論

1.1 研究背景及意義

1.1.1 研究背景

近20年來,我國債券市場中的債券品種、債券市場參與主體不斷豐富,機構投資者類型更加多元化,市場規模快速增加,市場運行機制不斷健全,市場化定價程度逐步提高,市場約束與激勵機制逐漸發揮作用,信息披露制度對相關利益主體的約束力持續強化,基礎設施建設日趨完善,初步形成了分層有序的市場體系,為進一步推進金融市場改革奠定了堅實的基礎。據統計,2019年,我國債券市場交易1,267.48萬億元;分市場來看,銀行間債券市場仍然是主要債券交易市場,2019年債券交易1,028.36萬億元,占比為81.13%。12015年以來隨著《公司債券發行與交易管理辦法》(2015年版,以下簡稱“管理辦法”)出臺,交易所市場逐步放松債券發行條件,簡化審批流程,交易所債券市場交易規模亦逐步擴大。

但是,長期以來我國債券市場發行采取核準制,制約了債券發行數量和效率。一方面債券發行門檻過高,比如試點公司限于滬深證券交易所上市的公司及發行境外上市外資股的境內股份有限公司等,較高的債券發行門檻導致債券市場發展緩慢;另一方面發行審核流程繁瑣、發行效率低下,使得公司不能在合適的時間窗口自主選擇發行,錯過了最佳的發行時機,增加了公司債券發行的成本。因此,為適應債券市場的發展,近年來證監會不斷簡化公司債券的發行審核程序,于2015年1月出臺《管理辦法》,取消了公司債券公開發行的保薦制,改由交易所預審核、證監會會簽的審核程序,建立了“注冊制”的雛形。2020年3月1日施行的《證券法》更是進一步明確了公司債券發行全面施行注冊制,新《證券法》進一步放松了債券發行準入條件,刪除了對凈資產和債券累計余額的具體要求,債券發行的門檻進一步放松,債券發行效率得以進一步提高。

我國債券市場“注冊制”改革在一定程度上降低了監管部門對于發行債券的隱性擔保水平,投資者成為債券違約事件的主要風險承擔人。當前我國宏觀經濟結構持續深化調整,“新經濟”與“新常態”將為債券市場發展奠定更加扎實的基礎。隨著債券市場改革的持續推進,債券市場“剛兌信仰”將逐步打破,債券市場也將迎來“新常態”發展,市場進一步擴容、產品創新不斷加快、信用風險進一步分化、市場波動幅度增加,隨之而來的問題也不容忽視。

1.2 核心概念及定義

1.2.1 公司債券

在國際債券市場上公司發行的債券統稱為“公司債券”,沒有“企業債券”的概念,企業債券是我國特有的債券種類。本文的研究對象是公司債券,因此有必要對企業債券和公司債券做一個區分。

根據《中華人民共和國企業債券管理條例》(2011年修訂),企業債券是指中華人民共和國境內具有法人資格的企業在境內依照法定程序發行、約定在一定期限內還本付息的有價證券。企業債是信用債的一種,但不包含金融債券和外幣債券。企業債由發改委審批,在滬深交易所和銀行間債券市場進行交易。根據《中華人民共和國公司法》(2018年修正),公司債是指在我國境內設立的有限責任公司和股份有限公司依照法定程序發行、約定在一定期限還本付息的有價證券。綜上所述,在我國,公司債券和企業債券的內涵是一致的,但發行主體不一致。需要特別說明的是,可轉換公司債券是介于股票和債券之間的一種債券,不屬于本文討論的范疇。由于目前公司債券和企業債券審核機制以及參與交易的主體還是存在一定差異,《管理辦法》主要監管對象為在交易所發行的公司債券,因此本文的研究對象為在證券交易所發行上市的公司債券。

1.2.2 債券信用利差

經典理論認為,債券信用利差是指債券收益率與無風險收益率之間的差。在有效市場中,信用利差即補償企業債券相對于無風險債券的額外違約風險。一般的,無風險債券為十年期國債。但真實市場環境中,往往存在企業所得稅、交易成本、債券流動性等因素導致信用利差不僅包含違約風險補償還包含風險溢價。衡量信用利差的模型主要有Merton(1974)提出的結構化模型、Elton(2001)和 Driessen(2003)對于信用利差做出的分解模型和Collin-Dufresne 等(2001)提出的回歸分析模型。

2.文獻綜述

2.1 債券信用利差的理論分析

隨著我國加快建設多層次資本市場結構體系,債券作為一種重要產品受到越來越多的關注。債券發行的票面利率是以無風險收益為基礎,疊加對應債券的風險溢價得到的,債券的信用風險導致的風險溢價統稱為信用利差。現有文獻對信用利差的研究主要集中在模型構建及影響因素分析等方面。

2.1.1 信用利差理論模型構建

確定信用利差的動態過程主要有兩類模型,即結構模型和簡化模型。

1、結構模型

結構模型以Merton(1974)為代表,在Black and Scholes(1973)提出的期權定價模型的基礎上構建了利率期限風險結構模型,并經Black and Cox(1976)、Longstaff and Schwartz(1995)、Lehand and Toft(1996)、Delianedis and Geske(2001)、Collin and Goldstein(2001)等進一步拓展。結構模型認為可以將公司債券看作是無風險債券和賣出看跌期權的組合,該看跌期權的標的資產為公司資產價值,執行價格為債券的票面價格。結構化模型由于能夠直接給出公司債券價格和公司債券信用利差的解析表達式,并且能夠通過比較靜態分析的方法研究模型風險因子和債券信用利差的關系,因此成為分析債券信用利差構成和影響因素的重要工具。

國內外學者對結構模型的適用性問題進行了大量的實證研究,如Jones等(1984)、Eom等(2004),他們的研究結果并不一致。Helwege and Turne(r1999)研究發現非投資級公司債券的信用利差曲線是向上傾斜的,這與傳統的結構模型預測不一致;Campbell and Taksle(2003)研究了信用利差與國債收益率、股票收益波動率之間的關系,結果顯示符合結構模型的預測;Elton(1999)研究發現違約風險溢價只占信用利差的一小部分;Collin-Dufresne等(2001)研究發現結構模型風險因子和流動性代理變量只能解釋信用利差變動的35%左右。

2.2 投資者風險意識與證券市場有效性

2.2.1 投資者風險意識的相關研究

我國學術界對投資者風險意識的研究主要集中在網絡借貸領域。網絡借貸領域的風險主要來源于信息不對稱,出借人會根據借款人的特征和標的特征等判斷是否放貸。借款人的外貌(Klafft,2008;Duarte et al.,2012)、種族(Pope和Sydnor,2011)、性別(Ravina,2012)、信用水平(Kumar,2007)等均會影響借款成功率。同時,標的特征也是出借人判斷風險的重要考慮因素。李焰等(2014)發現借款人對標的描述得越多,出借人越愿意提供借款。但彭紅楓等(2016)以Prosper網絡借貸平臺數據為樣本,發現借款人提供借款陳述并不能提高借款成功率,只能降低借款成本。那么,通過參考前述影響出借意愿的因素,投資者是否可以有效識別違約風險呢?Iyer等(2016)研究發現,投資者對違約率的判斷準確性很高。廖理、李夢然和王正位(2014)采用人人貸網站2011年1月-2013年4月的數據進行研究,發現我國信貸市場中投資者風險識別能力較強,可以通過借款人信息識別違約風險。鄧東升和陳釗(2019)首次利用P2P網貸平臺數據發現,投資者對單個網貸平臺和整個網貸市場的風險均有認識,之后出現無法提現、跑路、停業、經偵介入等情況的問題平臺在發行產品時吸納投資的效果明顯更差。李湛和鄒欣(2020)從出借人異質性的角度分析后認為,跨平臺出借人屬于配置型投資者,對于高風險平臺的投資意愿明顯減低,高風險平臺攬儲難點顯著提高。但也有學者發現投資者存在過度自信、羊群效應和本地偏好等投資偏差(Michal et al.,2011;Lin和Viswanathan,2013;吳佳哲,2015;王修華、孟路和歐陽輝,2016)。為了緩解投資偏差,周先波和歐陽夢倩(2019)認為投資者可以通過經驗學習來提升甄別違約風險的能力。不同于網絡借貸領域中個人投資者居多,我國公司債券市場是以機構投資者為主的。機構投資者的風險意識、專業投資能力及信息獲取能力顯著高于個人投資者(李麗,2006)。因此,對網絡借貸領域的研究成果并不完全適用于公司債券市場。當前學界對于債券市場投資者風險意識的研究較為初步,沒有形成檢驗債券市場投資者風險意識變化的成熟方法。3. 研究的市場背景和政策背景 .................................... 19

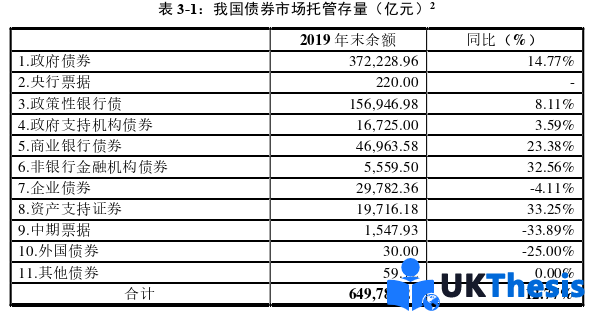

3.1 我國債券市場存量狀況 .............................................. 19

3.1.1 債券托管存量 .......................................... 19

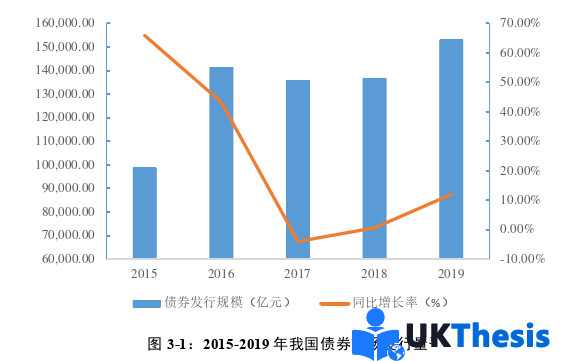

3.1.2 債券發行規模 ....................................... 20

4.理論模型、實證研究設計及變量選擇 .................................. 32

4.1 投資者風險意識與債券發行信用利差的理論模型 ..................................... 32

4.1.1 基準模型 ............................................... 32

4.1.2 債券市場內違約傳染和債券發行信用利差的理論模型 ....................... 37

5.投資者風險意識與債券發行信用利差的實證研究—基于債券發行人個體特征的視角 .................. 58

5.1 引言 ..................................... 58

5.2 投資者風險意識與公司債券發行信用利差的研究假說 ........................... 60

7.投資者風險意識與債券發行信用利差的實證研究—基于宏觀經濟沖擊的視角

7.1 引言

由于公司債券的違約概率和違約回收金額會受到宏觀經濟沖擊的影響,宏觀經濟沖擊是決定公司債券發行信用利差的關鍵因素。公司債券作為一種流動性資產,債券價值的變動離不開所處的宏觀經濟環境,因此影響信用利差的各種因素從本質上看是因為整個市場的宏觀環境變動而引起的,信用利差中應該體現宏觀因素的影響。大部分已有研究發現,宏觀經濟波動、貨幣市場無風險收益率及股票市場收益率均對公司債券的發行信用利差存在顯著影響(Collin-Dufresne等,2001;Huang等,2003;Chikashi等,2005)。持續穩定的經濟增長能夠給公司提供良好的經營條件,促進企業經營利潤和現金流的增長,降低公司債券發行主體的違約風險(Dragon,2010)。無風險收益率是投資者選擇投資標的的重要依據,也是衡量宏觀經濟發展態勢的重要指標,無風險收益率的上升表明宏觀經濟正處于繁榮期,公司資產價值提升且違約概率下降,進而導致公司債券的發行信用利差下降(趙亮和余粵,2011;王安興等,2012)。股票市場收益率是一國經濟的“晴雨表”,一方面反映了宏觀經濟的發展態勢,另一方面也反映了公司資產的市場價值和公司進行股權融資的難易程度,當股票市場的收益率較高時,宏觀經濟走勢良好及股權融資渠道暢通均會減少公司債券的違約風險,進而降低公司債券發行時的信用利差(Huang和Huang,2012)。雖然宏觀經濟沖擊會顯著影響公司債券的價值和債券的違約概率,但是我國公司債券投資人是否關注宏觀經濟沖擊對于公司債券發行信用利差的影響呢,能否準確識別宏觀因素對于公司債券的違約風險沖擊呢?為了探究宏觀經濟沖擊是否能夠被債券投資者準確識別,本章將通過我國公司債券發行數據,實證檢驗宏觀經濟因素對于公司債券發行信用利差的影響。

8.研究結論、政策建議及研究展望

8.1 研究結論

《管理辦法》出臺后,我國公司債券市場建立了“注冊制”的雛形,證券監管部門不再對債券的價值提供隱性擔保,市場參與各方各自承擔相應的責任,并享有責任帶來的收益與潛在風險,從而促進投資者的投資選擇更加專業化和合理化。本文通過理論研究和實證檢驗發現,《管理辦法》出臺對公司債券的發行信用利差有顯著影響,在《管理辦法》出臺后,投資者的風險意識顯著提升,風險識別能力顯著增強。實證回歸結果表明,在我國證券市場建立注冊制后,通過對證券監管部門、市場投資者等市場參與主體的權責重新定義和劃分,市場參與各方承擔相應的責任,能夠培養投資者的專業能力和風險意識,能夠在公司債券的發行定價中準確識別公司債券發行人個體因素產生的違約風險,從而促進證券市場健康有序發展。

進一步的,本文還研究了投資者風險意識通過債券市場內違約風險傳染和宏觀經濟沖擊兩個渠道對公司債券發行信用利差的影響。一方面,本文通過實證檢驗發現,公司債券市場上出現的違約事件會顯著提升同行業及同地區其他公司債券的違約概率,我國公司債券市場上的違約事件存在風險傳染效應。《管理辦法》出臺后目標債券發行前市場上出現的違約事件會顯著提升目標債券的發行信用利差,這種信用風險傳染現象在同行業的公司債券間更為明顯。關于投資者風險意識變化與債券市場信用風險傳染的實證結果還表明,《管理辦法》出臺后,投資者更關注債券主體的股權性質和債券信用評級這兩個關鍵違約指標,認為債券發行主體的國有企業身份和債券本身的高評級能夠降低債券的違約概率,進而減弱了同行業債券信用風險傳染導致的目標債券發行信用利差的提高程度。

參考文獻(略)