代寫金融論文范文:股權質押對實體企業金融化的影響探討

本文是一篇金融論文,本文以控股股東股權質押為出發點探究其對實體企業金融化的影響,利用2007—2019年A股非金融類公司樣本數據進行了實證檢驗。

1 緒論

1.1 選題背景與研究意義

1.1.1 選題背景

股權質押是出質人以自身持有的上市公司股份為質押物向質權人借錢的一種融資方式。現實中出質人多是上市公司的大股東或者控股股東,質權人一般為銀行、券商等金融機構。股權質押能夠將股東靜態的長期股權轉換為可動用的資金,無需出售減持股票就可以為流動性緊張的控股股東或上市公司及時“輸血”紓困,同時又保留了相應的控股權、表決權,因此成為控股股東較為青睞的融資手段,股權質押也成為我國資本市場一種普遍的融資現象,業務規模迅速擴大,甚至一度出現“無股不押”的局面。東方財富數據顯示,截至2020年末,A股市場質押股票的市值規模達到4.32萬億元,占A股市場總市值的5.66%。值得注意的是,質押新規的頒布使得股權質押市場從爆發增長開始趨向于減量提質。2018年修訂的《股票質押式回購交易及登記結算業務辦法》聚焦金融服務實體經濟的定位,一方面明確規定融入方不得為金融機構或其發行的產品,另一方面規定融入資金應當用于實體經濟生產經營,股權質押的資金去向和風險隱患已經開始引起監管層的重視。除此以外,新規還對場內質押業務的質押集中度、質押率等進行了嚴格的規定,在監管政策趨嚴下,2021年A股股權質押市場整體規模相較于早些時候的高峰期也有了明顯收縮。

與此同時,我國實體行業投資回報率下滑,工業企業利潤增速近年來處于低位,資本天然的逐利屬性驅使眾多實體企業轉而投資更高收益的金融資產,而原有的主營業務難以吸引資金注入,資金“脫實入虛”、企業“不務正業”的現象日益嚴重,出現了一種“實體企業金融化”的趨勢。適當的金融投資在短期內有利于企業緩解現金流約束、改善盈利水平,但過度金融化會對實業投資產生擠出效應,抑制經營性業務的生產效率,阻礙技術創新,最終不利于實體企業構建核心競爭力、實現長期可持續發展。黨的十九大報告明確指出要“增強金融服務實體經濟能力”,引導現代金融回歸本源而不是任其在金融部門“空轉”,在經濟高質量發展階段更加注重把經濟發展的著力點放在實體經濟而非虛擬經濟上,這需要我們及時糾正、有效控制實體行業的過度金融化現象。

1.2 研究內容與研究方法

1.2.1 研究內容

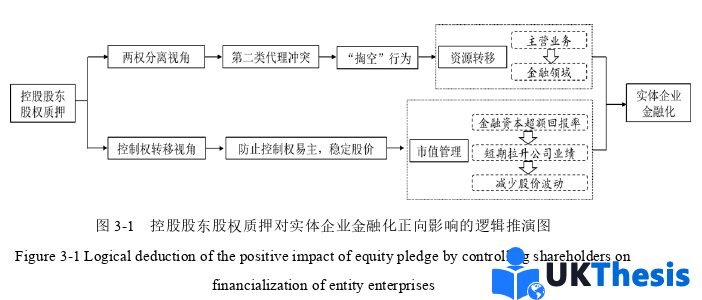

本文首先較為詳實地梳理了股權質押和實體企業金融化兩個主題下的文獻,重點回顧了股權質押經濟后果方面的研究以及實體企業金融化影響因素方面的研究。根據已有研究,本文將學者們常用的兩權分離理論和控制權轉移風險理論同時作為股權質押經濟后果的理論分析思路,將投機套利動機作為實體企業金融化邏輯分析的前置條件。同時,通過文獻梳理找出現有研究相對空白的方向,確定股權質押對實體企業金融化的影響是較為新穎、切實可行的研究內容。

其次,本文經過邏輯推演和理論分析提出了四個研究假設。本文的基本關系是控股股東股權質押對實體企業金融化的直接影響,在此基礎上選取了管理層持股和非控股大股東的股權制衡度這兩個公司內部治理因素作為調節變量探究基本關系會發生怎樣的變化,此外引入融資約束作為中介變量探究其是否為控股股東股權質押與實體企業金融化之間的傳導路徑,并且判斷是部分中介還是完全中介作用。

接著,本文選取中國滬深A股上市公司2007—2019年的數據作為研究樣本,分別對四個研究假設設計了合適的模型,逐一進行實證回歸最終均得到了驗證。對于基準模型本文還進行了一系列穩健性檢驗。然而,本文的研究到這里并沒有結束,在進一步分析中先是檢驗了實體企業金融化的動機正是普遍認為的投機套利動機,而后又考慮到除了公司內部因素,外部環境也會對股權質押與實體企業金融化的關系產生影響,因此選取行業競爭和股市行情作為外部環境的調節變量進行分析論證。

最后,經過上述理論分析和實證檢驗后得到了本文的全部研究結論,并提出了相關建議,也對本文研究的不足和未來的改進方向做出了展望。

2 文獻綜述

2.1 股權質押的相關研究

2.1.1 股權質押的動機

由于國內外資本市場的完善程度和上市公司的股權結構特征存在明顯差異,因此國外文獻偏重于研究高管的股權質押行為,而國內文獻則偏重于研究持股比例較高的大股東的股權質押行為。現有文獻關于控股股東股權質押的動機研究主要分為融資需求動機、利益侵占動機和市場擇時動機。

股權質押行為最常觸發的情景是在上市公司或股東個人面臨財務困境時,控股股東以自身持有的股權作為質押標的物向金融機構融入所需資金。這也反映出,對于融入資金的獲益主體并不具有唯一指向性,控股股東進行股權質押既可能是為了滿足上市公司的資金需求,也有可能只是為了緩解股東個人的財務危機,不同的融資目的對上市公司的影響也截然不同。當大股東自身面臨財務問題時,更有可能利用股權質押的方式侵占公司資產,對上市公司采取“掠奪之手”;而當上市公司面臨融資困境時,大股東進行股權質押更有可能是為了緩解公司的資金需求,從而對上市公司采取“支持之手”(杜麗貞等,2019)。Jian和Wong(2010)認為控股股東對上市公司存在支持行為,會通過異常關聯銷售來實現公司的盈利目標。李常青、曾敏等(2021)的研究也證實了大股東在一定條件下權衡利弊后會作出支持上市公司的選擇,大股東對處于融資困境且關聯密切的公司會給予股權質押的資金支持。具體而言,那些盈利能力弱、杠桿率高、所在地區金融發展程度弱的企業,在內部財務和外部環境上往往存在一定程度的融資困難,大股東此時有強烈動機將股權質押作為一種支持手段,將獲得的質押資金用于補充上市公司的現金流、維持上市公司的生產運營,給外界傳遞正面的信號,最終提升公司價值(Singh,2018;Li等,2019)。有學者更是指出股權質押融資將企業“靜態”的賬面股權激活為“動態”的可用資本,將企業的“經濟存量”轉換為“經濟能量”(艾大力和王斌,2012)。

2.2 實體企業金融化的相關研究

2.2.1 實體企業金融化的動機

實體企業金融化是在金融部門收益率普遍超過實體產業的背景下,非金融企業減少對生產性資產的投資、增加金融資產投資的現象,是實體經濟“脫實向虛”在微觀層面的表現。根據以往文獻,實體企業投資金融資產的目的主要是出于預防性儲蓄動機和投機套利動機,圍繞這兩個動機也各自形成了較為成熟的理論體系。

(1)預防性儲蓄理論

預防性儲蓄動機是指實體企業在現金流較為充裕時配置更多的金融資產為將來儲備流動性,如若未來現金流緊張了便可以出售金融資產釋放流動性,從而緩解財務困境。如同一個糧倉“豐收之年儲糧,歉收之年放糧”,從而實現“年年有糧”的預防性儲蓄目的。胡奕明等(2017)認為企業配置金融資產主要是為了調節不同狀況下的資金水平,在貨幣環境寬松時購入金融資產進行資金儲備,在貨幣環境趨于緊縮、融資困難時出售金融資產,從企業自身的經營狀況看也會在經營良好、財務較佳的階段配置金融資產。楊箏等(2017)發現,交易性金融資產具有持有成本和資金轉換成本低的優勢,當投資機會出現需要資金補給時,企業可以快速且低成本地將交易性金融資產轉換為所需資金,從而有效緩解了企業的融資約束,減輕投資不足問題,因此企業會傾向于在寬松時期配置交易性金融資產以備投資之需。許罡等(2018)的研究區別于大多數金融資產流動性管理,從盈余管理的角度補充了企業金融化動機,金融資產兼具收益性和流動性能夠幫助企業管理層實現平滑利潤的目的。

在預防性儲蓄動機下,金融資產在企業經營過程中扮演著“蓄水池”的角色,通過金融資產的買入賣出很好地平滑了企業當前和未來的資金水平,緩解企業未來可能出現的投資不足問題,抑制投資的波動,為生產經營和技術創新提供持續性的資金支持。并且在此動機下,對金融資產的配置也是在企業資金較為充裕時,不會占用主業資金,甚至會“反哺”主業發展。

3 理論分析與研究假設 ..................... 17

3.1 控股股東股權質押對實體企業金融化的影響 ........................ 17

3.2 管理層持股對股權質押和企業金融化關系的影響 ........................... 18

4 股權質押與實體企業金融化的研究設計 .................................... 23

4.1 樣本選擇與數據來源 ..................................... 23

4.2 變量定義 ......................................... 23

5 股權質押與實體企業金融化的實證結果分析 ....................... 27

5.1 描述性統計 .............................. 27

5.2 相關性分析 .......................... 29

5 股權質押與實體企業金融化的實證結果分析

5.1 描述性統計

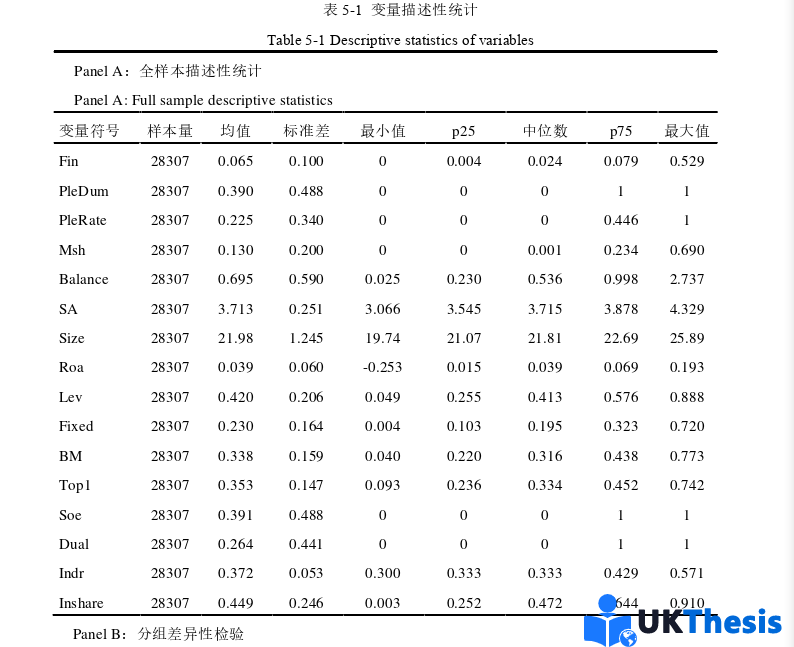

變量的描述性統計結果如表5-1所示。Panel A列示的是本文主要變量的全樣本統計結果,可以看到,非金融類上市公司所持金融資產的均值為6.5%,最高為52.9%,最低為0,表明不同企業的金融資產配置水平存在很大的差異,并且部分企業配置了較多的金融資產。樣本中39%的上市公司年末存在控股股東股權質押的情況,說明近年來控股股東通過質押股權獲得融資成為中國資本市場的常見現象;從質押比例看,控股股東的平均質押水平是22.5%,但最大值卻達到了100%,說明在樣本中部分企業的控股股東將其股份不留余地的全部進行了質押,這種高比例質押可能帶來的潛在風險也是當前學術界關注的焦點。融資約束指標SA絕對值的最小值為3.066,最大值4.329,這與熊禮慧等(2021)的結果較為接近。產權性質Soe的平均值為0.391,表明樣本中有39%的樣本是國有企業。其他變量的統計結果與已有研究基本一致,在此不再贅述。

Panel B報告了根據是否存在控股股東股權質押劃分為兩個子樣本,并且對兩組主要變量的均值和中位數進行差異性檢驗的結果。在本文的樣本中,總樣本是28307個,其中非質押組樣本有17271個,質押組樣本有11036個。在非質押樣本中,企業金融化(Fin)的均值是0.064,在質押樣本中,企業金融化(Fin)的均值是0.065,均值的差異為-0.001并不顯著,從均值差異檢驗上看,實體企業對金融資產的配置在兩組間并無顯著差異。但是從中位數的差異檢驗結果來看,存在控股股東股權質押的企業更傾向于進行金融資產投資。其余變量無論是均值差異還是中位數差異,均存在顯著的組間差異。

6 結論與建議

6.1 研究結論

本文以控股股東股權質押為出發點探究其對實體企業金融化的影響,利用2007—2019年A股非金融類公司樣本數據進行了實證檢驗,得到的主要結論有:

(1)控股股東的行為是企業金融化的重要驅動因素。具體表現為存在控股股東股權質押的公司以及控股股東股權質押率較高的公司,都配置了更高比例的金融資產。這是因為股權質押助長了控股股東的自利動機,誘發了控股股東的短視行為,進而通過加大金融資產配置這一途徑實現隱蔽“掏空”上市公司和維護自身控制權地位的目的。

(2)企業金融化現象背后可能存在控股股東與管理層之間的“合謀”。具體表現為管理層持股比例越高的公司,控股股東股權質押的金融化效應就越強。企業的日常投資行為是由管理層負責具體執行,管理層持股使得其與控股股東成為同一利益群體,因此管理層有強烈的動機協助股權質押后的控股股東將公司資源更多地投資于金融領域。

(3)非控股大股東存在公司治理效應。隨著上市公司股權制衡度的提高,控股股東股權質押與企業金融化之間的正向關系被削弱。由于控股股東股權質押后的掏空傾向會損害其他大股東的利益,因此非控股大股東有動機也有能力制約控股股東有意過度增加金融資產投資的行為,股權制衡較好地發揮了對控股股東控制權私利行為和管理層機會主義行為的監督作用。

(4)融資約束在控股股東股權質押加劇企業金融化中起到了顯著的中介作用。控股股東股權質押從加大信息不對稱、掏空公司價值、再融資審批嚴格三個方面均有可能增大上市公司的融資約束。此時在外部融資環境惡化的情況下實體企業的流動性緊缺且無法及時補給,對投資回報的收益性和回收期限都有更為急迫的需求,因此會比平時配置更多的金融資產,在資金有限時金融資產對經營性資產的擠占效應更加突出,金融資產投資的增加伴隨著實業資產投資的減少,雙重作用愈加增強企業的金融化程度。

參考文獻(略)