企業管理博士論文案例代寫:城市群環境治理網絡對企業綠色創新的影響探討——基于技術聯盟的中介作用

本文是一篇企業管理論文,本文選取2009-2018年5個國家級城市群和5個區域性城市群共10個城市群中676家重污染行業上市企業作為研究樣本,通過社會網絡分析法、依次檢驗法和Bootstrap分析法,應用Ucinet6.0、Eviews8.0、Spss19.0等統計軟件,對城市群環境治理網絡、技術聯盟與企業綠色創新主效應、中介效應和有調節的中介效應模型進行檢驗。

第一章文獻綜述

第一節城市群環境治理網絡文獻綜述

當前,城市群環境問題呈現跨界污染的特點,資源利用、環境保護等問題已在不同程度上困擾區域內各城市的經濟發展。因此,要加快構建城市群環境治理網絡體系,加強城市群環境合作治理的公共協商,促進區域生態環境可持續發展。通過多元化環境合作治理網絡機制來推動城市群內各城市間的環境污染防控,能夠有效提高區域環境承載力,提升城市群環境協作治理績效。為了對城市群環境治理網絡相關文獻進行更好地理解和分析,本文分別從WOS核心庫和中國知網的CSSCI庫和核心期刊庫中收集相關文獻資料,并應用Citespace5.0和Ucinet6.0統計軟件對城市群環境治理網絡相關文獻資料進行詳細分析。

一、城市群環境治理網絡的知識圖譜分析

(一)基于WOS核心庫的文獻分析

城市群環境治理網絡的本質是區域協作治理。因此,本文首先對區域協作治理的文獻進行檢索,所分析的英文文獻來源于WOS核心庫。檢索以“regional collaborativegovernance”為主題,時間區間為2004至2020年,最終獲得378篇文獻。如圖1-1所示,在2004至2020年間,每年以“regional collaborative governance”為主題的外文文章在WOS核心庫中的數量不斷上漲。其中,從2016年至2020年,外文文章發表數量達到245篇,占發表總量的65%左右,不斷上漲數字表明了近五年來研究學者對于區域協作治理的關注程度較高。

第二節技術聯盟文獻綜述

一、技術聯盟的知識圖譜分析

隨著經濟全球化,企業競爭越來越激烈,許多企業通過技術聯盟的方式,在競爭中處于優勢地位和提高競爭力。企業進行技術聯盟是目的在于適應技術快速發展及市場激烈競爭需要而產生的優勢加強或互補的聯合,旨在促進技術創新、減少單個企業的開發風險及投入成本、實現技術資源互補,從而在市場競爭中處于有力地位。為了對技術聯盟相關文獻進行更好地理解和分析,本文分別從WOS核心庫和中國知網中的CSSCI庫中收集相關文獻資料,并應用Citespace5.0軟件對技術聯盟相關文獻資料進行詳細分析。

(一)技術聯盟檢索分析首先針對技術聯盟的文獻進行檢索,所分析的英文文獻來源于WOS核心庫。檢索以“technology alliance”為主題,時間區間為2004至2020年,在類別欄中選擇了management、business、economics、geography、public administration、environmentalstudies六個研究領域,最終獲得1541篇文獻,其中management類文獻數量達到1096篇,約占整體檢索文獻的71%左右。

圖1-5為自2004至2020年間,每年以“technology alliance”為主題的文章在WOS核心庫中的數量。其中,從2011年以來,文章發表數量達到1061篇,占發表總量的69%左右,表明近十年來學術界對于技術聯盟的關注程度較高。

第二章概念界定和理論基礎

第一節概念內涵和界定

一、城市群環境治理網絡概念界定

(一)城市群的概念和內涵“城市群環境治理網絡”概念來源于“城市群”概念,英國學者埃比尼澤·霍華德在他1898年出版的《明日的花園城市》一書中首次提出了“城市群”的概念,他認為城市形態不僅是城市所占據的區域,還包括幾個外圍花園城市和一個中心城所形成的區域。隨后的一百多年里,國內外學者對“城市群”概念進行豐富和拓展。

盡管這些定義之間有些相似之處,但對城市群的定義還存在爭議。當前國內引用次數最多的中國城市群概念由姚士謀在1992年提出,基本概括為:在特定的地域范圍內具有相當數量的不同性質、類型和等級規模的城市,依托一定的自然環境條件,以一個或兩個超大或特大城市作為地區經濟的核心,借助于現代化的交通工具和綜合運輸網,以及高度發達的信息網絡,發生與發展著城市之間的內在聯系,共同構成一個相對完整的“集合體”(姚士謀、朱英明和陳振光,2001;姚士謀、陳振光和朱英明,2009;姚士謀等,2016)。也有學者認為“所謂城市群體是由若干個中心城市在各自的基礎設施和具有個性的經濟結構方面,發揮著特有的經濟社會功能,而形成一個社會、經濟、技術一體化的具有親和力的有機網絡”(肖楓和張俊江,1990)。顧朝林(2011)對城市群的定義是指以中心城市為核心向周圍輻射構成的多個城市的集合體。Fang&Yu(2017)通過對近100年有關城市群文獻分析發現,城市群是具有高度一體化和同城化的城市集合體,具體指在特定地域范圍內,以1個以上特大城市為核心,由至少3個以上大城市為構成單元,依托發達的交通通信等基礎設施網絡,所形成的空間組織緊湊、經濟聯系緊密、并最終實現高度同城化和高度一體化的城市群體。方創琳、鮑超和馬海濤(2016)與姚士謀等(2016)對我國城市群進行劃分,一致認為我國現階段形成“5+9+6”城市群空間格局。

第二節理論基礎

一、企業生態學理論

企業生態學系統理論源于生態學理論和組織生態學理論。“生態系統”一詞最早于1935年在英國生態學家阿瑟·坦斯利的出版物中使用,并使用“生態位”一詞定義了生態系統的空間范圍,即在一定空間和一定時間內,各種生物借助物質循環、能量流動、信息傳遞而相互聯系、相互影響、相互依賴,并形成具有自適應、自調節和自組織功能的復合體。Bronfenbrenner(1979)在生態學基礎上,提出生態系統理論,該系統包括微觀系統、中觀系統、外觀系統、宏觀系統、時間系統五個子系統組成,主要用以解釋生態系統內,生物體之間以及生物體與環境之間相互作用過程。在生態系統理論基礎上,Hannan&Freeman(1984)提出組織生態學系統理論,首次將生態學系統理論框架應用到組織學中,并認為系統內主要包括企業、組織、政府等。至此企業生態學理論應運而生。

企業生態學理論是針對企業這一特殊的組織,研究企業在生態學系統中的競爭和生存問題。該理論由Moore(1993)在《哈佛商業評論》上發表“捕食者與被捕食:競爭的新生態”文章中首次被提出,他認為企業生態系統是一個由組織和個人相互作用的經濟共同體,系統內主要有企業、供應商、潛在生產商、競爭對手和其他利益相關者。在此基礎上,Moore(1996)將企業生態學的開發分為開辟、擴展、授權和更新四個階段,并從顧客、市場、產品展示、流程、組織機構、利益相關者和政府與社會七個領域為討論企業生態系統框架。隨后國內外學者在此基礎上展開討論,并普遍認為企業生態學理論框架包括微觀系統、外觀系統、中觀系統、宏觀系統和時間系統,其中微觀系統中主要有企業自身,中觀系統由企業個體、供應商、營銷中介、顧客、競爭者、公眾組成企業自身作為微觀系統中成員,宏觀系統由自然、人口、政治、社會制度、經濟、技術、社會文化等組成,在時間系統中,隨著時間的推移,微觀系統、中觀系統和宏觀系統通過信息、知識、技術、資金等相互聯系和影響,各系統內成員遵循優勝劣汰、物競天擇、弱肉強食、適者生存的自然法則(Peltoniemi,2006;Baldwin,2012;Galateanu&Avasilcai,2013;Pietrewicz,2020)。

第三章概念模型與研究假設.............................55

第一節概念模型........................................55

一、概念模型的理論邏輯................................55

二、概念模型的構建................................57

第四章實證設計與實證模型...........................70

第一節樣本選擇和數據來源.................................70

一、樣本選擇..........................................70

二、數據來源.....................................70

第五章實證結果與討論........................81

第一節單位根和協整檢驗.................................81

一、單位根檢驗.................................81

二、協整檢驗...................................82

第五章實證結果與討論

第一節單位根和協整檢驗

一、單位根檢驗

根據第四章提到的模型和數據,應用ucinet6.0軟件測算5個國家級城市群和5個區域性城市群2009-2018年的城市群環境治理網絡。應用Eviews8.0軟件,檢驗各變量之間的關系。首先,分別實證檢驗城市群環境治理網絡四個維度(網絡連接數、網絡密度、度數中心度和接近中心度)與企業綠色創新三個維度(企業綠色專利創新、企業綠色產品創新和企業綠色管理創新)的關系,并對其實證結果進行討論。其次,分別檢驗城市群環境治理網絡四個維度(網絡連接數、網絡密度、度數中心度和接近中心度)與技術聯盟的關系。再次,實證檢驗技術聯盟在城市群環境治理網絡四個維度與企業綠色創新三個維度的中介作用。最后,分析城市群經濟水平和城市群級別的后置調節作用。

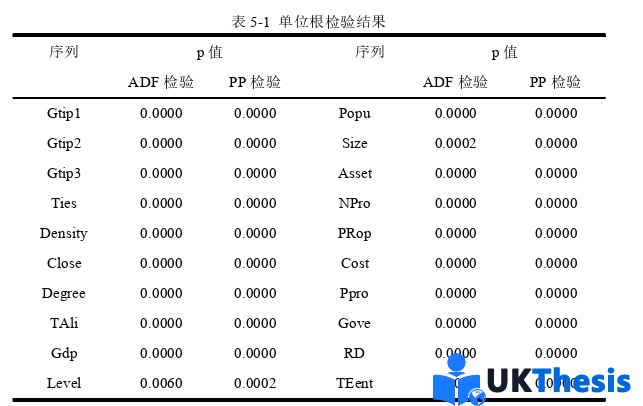

因為本文采用的是2009-2018年共10年的數據,時間跨度較長,為了檢驗序列是否存在單位根,如果存在單位根,表示該序列是不平穩的,如果不存在單位根,則表示該序列是平穩的。本文對所有進行一階差分后所有序列的ADF檢驗和PP檢驗的P值均在1%下顯著,說明一階單整后所有序列不存在單位根,所有序列均平穩。具體結果如表5-1所示。

第六章研究結果與展望

第一節研究結論

本文圍繞“城市群環境治理網絡——技術聯盟——企業綠色創新”研究框架,對城市群環境治理網絡聯盟、技術聯盟和企業綠色創新概念進行界定。首先,選取網絡連接數、網絡密度、度數中心度和接近中心度四個維度衡量城市群環境治理網絡;將企業綠色創新分為企業綠色專利創新、企業綠色產品創新和企業綠色管理創新;以技術聯盟為中介變量,以城市群經濟水平和城市群級別為調節變量,設計有調節的中介模型,探究和分析各變量間的因果關系。為驗證概念模型,本文選取2009-2018年5個國家級城市群和5個區域性城市群共10個城市群中676家重污染行業上市企業作為研究樣本,通過社會網絡分析法、依次檢驗法和Bootstrap分析法,應用Ucinet6.0、Eviews8.0、Spss19.0等統計軟件,對城市群環境治理網絡、技術聯盟與企業綠色創新主效應、中介效應和有調節的中介效應模型進行檢驗。并形成如下結論。

一、城市群環境治理網絡正向促進企業綠色創新

第一,城市群環境治理網絡連接數、網絡密度分別正向促進企業綠色專利創新、企業綠色產品創新和企業綠色管理創新。即城市群環境治理網絡連接數越多,網絡密度越大,企業綠色專利創新、企業綠色產品創新和企業綠色管理創新水平越高。主要原因在于當前我國人才、資本、技術等綠色創新要素流動存在地理距離、政策性或者體制性的壁壘,綠色創新要素難以自由跨區流動,科技成果存在轉移、轉化約束,企業存在跨區域障礙以及市場準入限制。城市群環境治理網絡連接數和網絡密度代表城市群內各城市間聯系緊密度,隨著城市群內各城市間的關聯緊密度增強,城市間的顯性和隱性壁壘逐漸被打破,綠色創新要素在城市間的流通速度得到加快,并促進了企業與其他創新主體(企業、大學、科研機構、政府)進行技術聯盟,在聯盟過程中伴隨隱性知識、顯性知識和技術傳播,從而促進企業綠色創新。

第二,城市群環境治理網絡度數中心度分別正向促進企業綠色專利創新、企業綠色產品創新和企業綠色管理創新。度數中心度越高代表城市群內各城市間直接相連線平均數越高。即城市在城市群環境治理網絡中的位置越重要,對企業綠色專利創新、企業綠色產品創新和企業綠色管理創新促進作用越明顯。主要原因城市群環境治理網絡的度數中心度越高,綠色創新要素(人才、資本、技術)和綠色創新信息在該城市群的聚集性越強,更有利于企業進行綠色創新。

參考文獻(略)